Une erreur, un complément d’info ? Veuillez contacter archives@1030.be

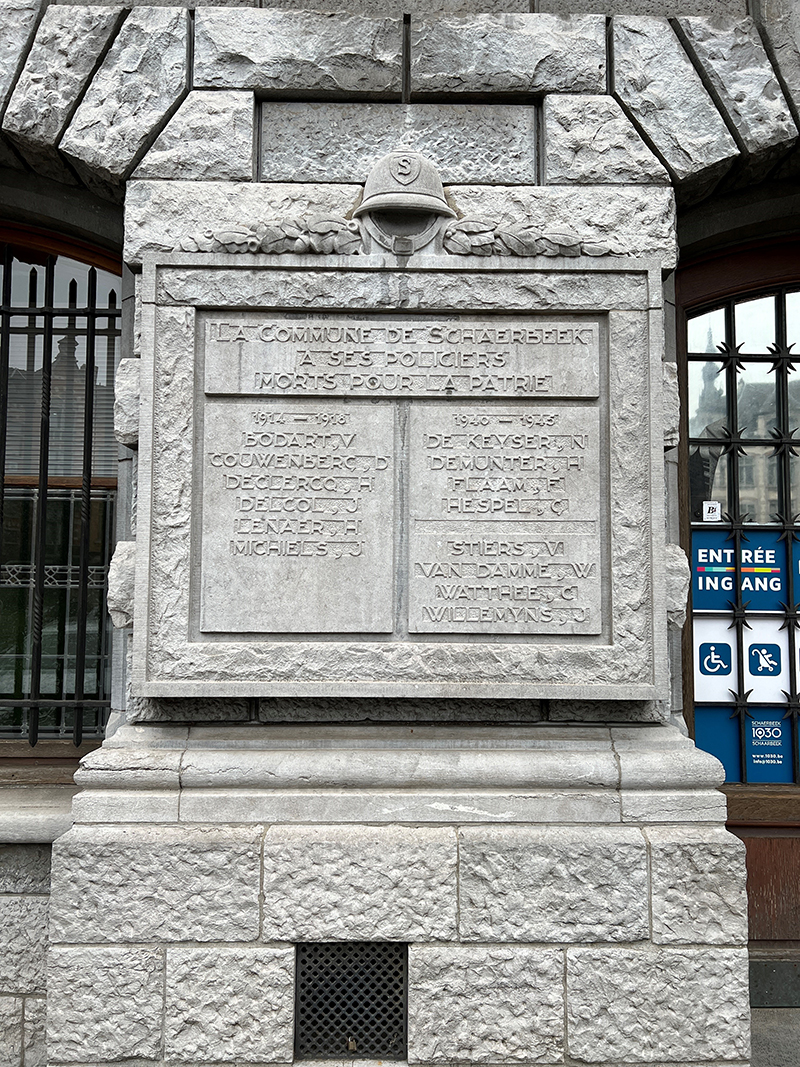

Mémorial aux policiers morts pour la Patrie (Hôtel communal)

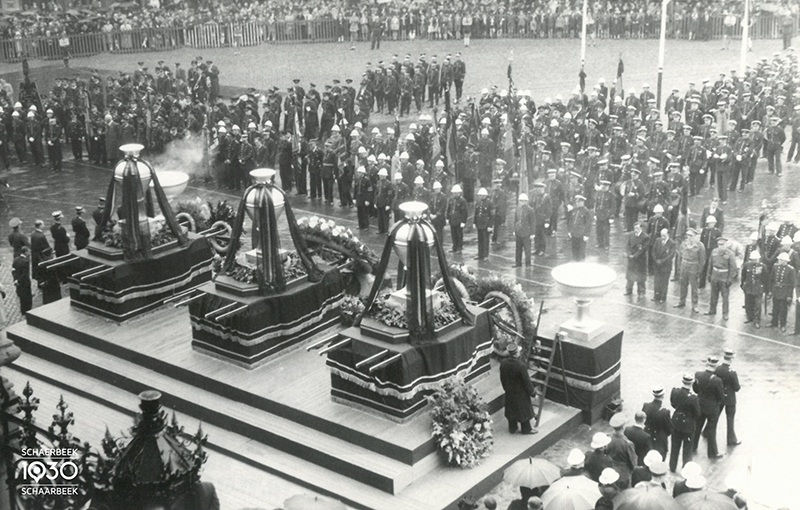

Le 12 mai 1946, la commune de Schaerbeek consacre des funérailles officielles à 9 de ses policiers morts dans la résistance. La cérémonie a lieu en présence de nombreux officiels dont Brunfaut, le vice-président de la Chambre, Gillon, le président du Sénat, et le colonel Defraiteur, ministre de la Défense. Le cercueil de l’agent Guillaume Hespel ainsi que trois grandes urnes contenant les cendres de Norbert De Keyser, commissaire de police de Schaerbeek, de M. Dehemmen, commissaire aux délégations judiciaires (le seul non schaerbeekois), et de Vladimir Van Damme, agent spécial, sont exposés sur la place Colignon avec les portraits des 9 policiers schaerbeekois défunts. Pour l’occasion, une plaque commémorative est également placée sur la façade de l’Hôtel communal comportant les noms des policiers schaerbeekois morts durant les deux conflits.

Première Guerre mondiale

- Virginien Louis Bodart, né le 17 août 1883 à Willebroek, décédé à Furnes le 31 mars 1918.

Tombe à Steenkerke (cimetière militaire) – tombe 201. - Damien Couwenberg(h), né le 26 juillet 1890 à Roulers. 2e régiment de Carabiniers, décédé le 14 octobre 1918 à Roeselare

Tombe au cimetière de Schaerbeek – pelouse d’honneur tombe 18-5-8 - H. Declercq,

- J. Delco,

- Henri Lenaer, né à Gand le 5 octobre 1892, agent de police, sergent-major au 2e régiment des Carabiniers, décédé à l’hôpital d’Eu (France) le 8 octobre 1918.

- Jean Jacques Michiels, né à Borgerhout le 9 mai 1889, adjudant à la 5e compagnie des Grenadiers, mort à Sint-Joris le 12 mars 1918.

Seconde Guerre mondiale

- Norbert De Keyser : commissaire de police en chef, décapité à Brandebourg le 3 avril 1944.

- Hubert De Munter : agent spécial de police, décapité à Berlin le 6 août 1943

- Fernand Flaam ; agent spécial de police, décédé au camp de Blumenthal le 1er mars 1945

- Guillaume Hespel : agent spécial de police, victime du bombardement d’Arras le 20 mai 1940.

- Valère Stiers : agent de police, décédé au camp de Mauthausen le 5 octobre 1944.

- Vladimir Van Damme : agent spécial de police, décapité à Brandebourg le 3 avril 1944.

- Julien Willemyns : agent de police, décédé au camp de Neuengamme le 5 mars 1945

- C. Wathée

Mémorial aux agents communaux morts pour la Patrie en 40-45 (Hôtel communal)

Durant la Première Guerre mondiale, aucuns agents de l’administration centrale de Schaerbeek n’est décédé pour la Patrie. Ce ne fut malheureusement pas le cas lors du deuxième conflit. En 1948, un mémorial est inauguré sur la façade de l’Hôtel communal.

Noms :

- Jean Colebrants : né à Schaerbeek le 7 février 1905, fossoyeur au service des inhumations, décédé au combat à Gruitrode le 14 novembre 1939

- Paul De Coninck : né à Schaerbeek le 16 novembre 1914, commis de direction au service comptabilité, arrêté par les Allemands en août 1942 et porté disparu.

- Dominique Willeput : né à Bruxelles le 29 octobre 1894, manœuvre, arrêté par les Allemands le 22 juillet 1941 et décédé au camp de Neuengamme en Allemagne le 22 décembre 1941.

- Charles D’Hollander : né à Deurne le 11 septembre 1910, aide électricien, arrêté par les Allemands le 4 juillet 1944 et porté disparu.

- Benoît Lely, né à Mazenzele le 3 décembre 1886, ouvrier au service des travaux publics, victime du bombardement du 2 décembre 1944.

- Jean Scherer, né à Spa le 28 septembre 1901, surveillant de travaux, s’est engagé dans l’armée belge le 10 mai 1940. Il a été arrêté le 8 mai 1942 est déporté en Allemagne, où il décédé au pénitencier de Rheinbach le 18 février 1943.

- Louis Van den Abeele, né à Laeken le 1er mars 1903, ouvrier au service des Travaux publics, déporté en Allemagne le 24 juin 1943 pour le travail obligatoire et y meurt le 11 avril 1945.

- François Louis Paul Vandenbosch : né à Bruxelles le 19 janvier 1900, chef de bureau, décédé en captivité à Flossenburg le 4 mars 1945.

- Pierre Verheyden : né à Brusseghem le 24 novembre 1904, jardinier au service des plantations, décédé au combat le 26 mai 1940 à Lauwe (Flandre orientale).

Un dernier nom, celui de Robert De Wael, né à Anderlecht le 5 avril 1909, et décédé en captivité en mai 1944 a été effacé quelques temps après avoir été apposé sur la plaque. En effet, il a été démontré qu’après avoir été arrêté par les Allemands le 23 septembre 1941, il a dénoncé un certain nombre de résistants.

Maréchal Foch (avenue Maréchal Foch)

En 1929, le Comité du Quartier Maréchal Foch soumet à l’approbation du Collège échevinal de Schaerbeek le projet d’ériger une plaque à la mémoire du Maréchal Foch. Cette plaque, due au sculpteur Sylvain Norga, est donc apposée sur l’immeuble sis n°1 place Verboeckhoven qui fait le coin avec l'avenue Maréchal Foch. Elle rend hommage au militaire français Ferdinand Foch (1851-1929), devenu généralissime des forces alliées sur le front Ouest en 1918.

Victor Michiels (avenue Voltaire)

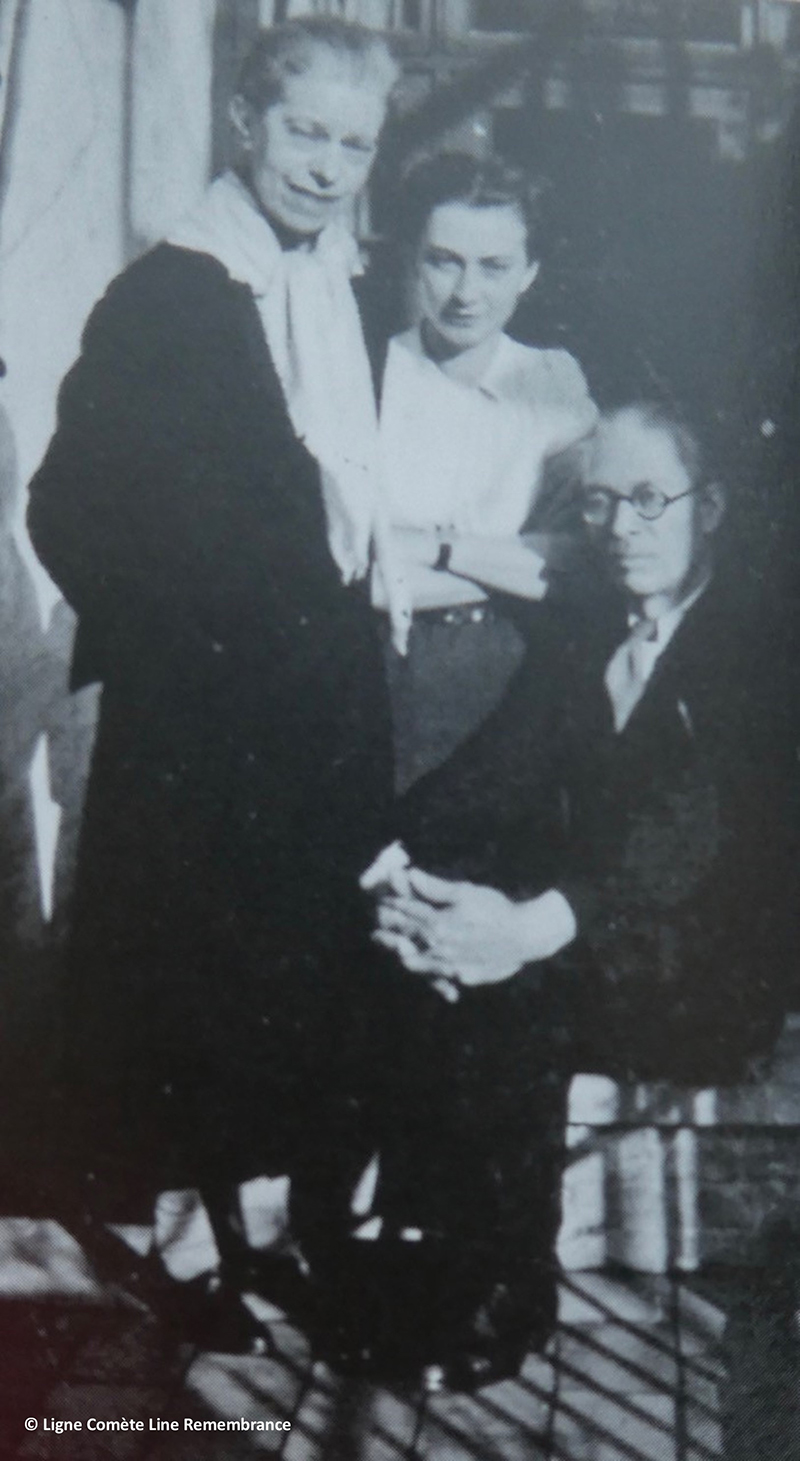

Victor Michiels, était membre du réseau de résistance Comète, fondé par la schaerbeekoise Andrée De Jongh. La ligne Comète (d’abord surnommée « Ligne Dédée » ou « Dédée-Line ») est infiltrée par des agents doubles et des arrestations ont lieu. Deux faux aviateurs arrivent à remonter la filière et tendent un piège à la famille Maréchal, membre du réseau. Ceux-ci sont arrêtés chez eux, avenue Voltaire à Schaerbeek, le 18 novembre 1942. Le lendemain, Victor Michiels, vient aux nouvelles chez les Maréchal, mais tombe sur la Gestapo. Il tente alors de s’échapper mais est abattu dans la rue. Madame Maréchal et sa fille Elsie sont déportées mais reviendront des camps de la mort. Cette plaque, installée en 1948 à l’initiative des anciens du réseau Comète, rappelle aux passants l’endroit où Michiels a trouvé la mort à l’âge de 26 ans.

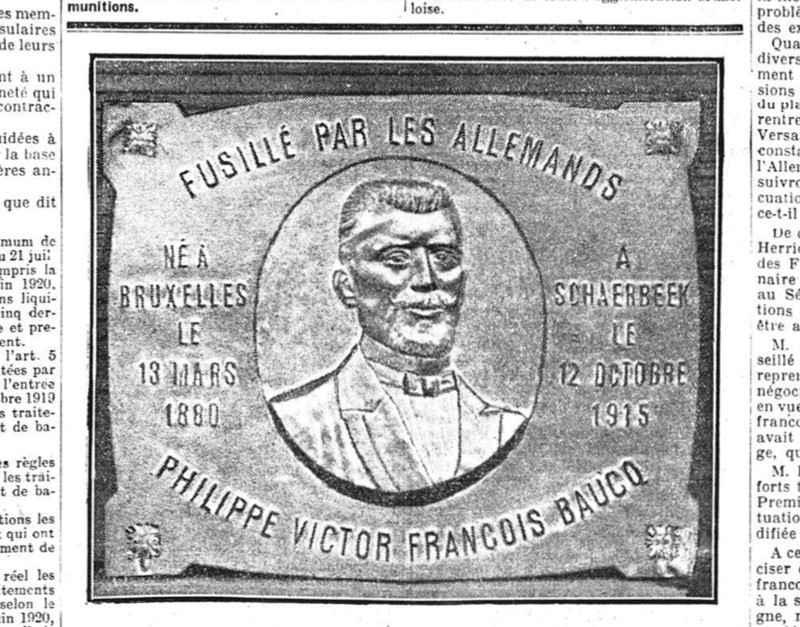

Philippe Baucq (avenue de Roodebeek 49)

Philippe Baucq est né à Bruxelles en 1880. Il fait des études d’architecture à l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles. Il poursuit ensuite sa formation à l’Institut Solvay à Londres. Il commence sa carrière par réaliser plusieurs maisons bourgeoises à Bruxelles, comme le n°100 boulevard Lambermont. Pendant la guerre, il participe à la distribution clandestine du journal la Libre Belgique. Il s’engage également dans le réseau d’évasion d’Edith Cavell. Le 31 juillet 1915, Philippe Baucq est arrêté chez lui en compagnie de Louise Thuiliez, un autre membre du réseau. Le motif de leur arrestation n’est pas leur appartenance au réseau mais la détention de journaux prohibés. Il est cependant rapidement relié au réseau Cavell suite au démantèlement de celui-ci et à l’arrestation de l’infirmière, le 5 août 1915. À l’issue du procès du réseau, Baucq et Cavell sont exécutés au Tir national le 12 octobre 1915. Quant à Louise Thuiliez et d’autres membres du réseau, ils sont condamnés aux travaux forcés. C’est donc sur sa maison personnelle qu’est placée cette plaque commémorative.

Déportés réfractaires/du travail (gare de Schaerbeek)

Le 6 mars 1942, les Allemands promulgue une ordonnance rendant le travail obligatoire. Les chômeurs, et même les femmes, sont dès lors réquisitionnés et déportés en Allemagne par trains. Certains, au prix de leur vie, ont tentés d’échapper à leur sort en s’échappant des trains : on les appelait les réfractaires. Le 6 octobre 1957, la Fédération Nationale des Travailleurs Déportés et Réfractaires fait apposer cette plaque sur la façade de la gare, en souvenir de milliers de déportés du travail qui de cette gare furent envoyés en Allemagne par l’occupant et pour rendre hommage aux patriotes qui ici parvinrent à sauver de l’exil des centaines de réfractaires.

Plaque famille De Jongh (avenue Emile Verhaeren 73)

Andrée De Jongh. Née en 1916, elle fait des études d’arts décoratifs, et en parallèle elle suit des cours à la Croix-Rouge. La guerre déclenchée, elle exerce comme infirmière à Bruxelles. Très vite elle entre dans la Résistance, et fonde le réseau Comète avec Arnold Deppé. Avec l’aide des services secrets britanniques, ils guident des alliés et résistants évadés vers l’Espagne. Elle est bientôt rejointe dans ses activités par son père, Frédéric De Jongh, qui est alors le directeur de l’école primaire n°4 à Schaerbeek (rue Gaucheret). La mère d’Andrée, Alice, ainsi que sa tante Ninie mais aussi sa sœur Suzanne sont également active dans le réseau. La maison où toute la famille demeurait, au 73 avenue Emile Verhaeren, servait parfois de lieu de réunion au réseau. La ligne Comète (d’abord surnommée « Ligne Dédée » ou « Dédée-Line ») est infiltrée par des agents doubles et des arrestations ont lieu. Dédée De Jongh est capturée le 15 janvier 1943, alors qu’elle tente de faire passer la frontière des Pyrénées à des aviateurs alliés. Questionnée à Fresnes par la Gestapo, elle avoue être l’instigatrice de la ligne Comète, mais elle n’est (heureusement) pas crue. Elle est ensuite déportée vers l’Allemagne. Elle sera libérée du camp de Mauthausen par la Croix-Rouge le 22 avril 1945. Suzanne De Jongh a été arrêtée le 2 juillet 1942 et déportée aux camps de Ravensbrück puis de Mauthausen. Elle revient libre de ce dernier en compagnie de sa sœur. Alice De Jongh a été arrêtée le 23 février 1943 et incarcérée aux prisons de Saint-Gilles et de Forest. Elle est ensuite libérée le 8 novembre 1943. Frédéric De Jongh, a eu lui moins de chance. Également dénoncé, il est arrêté le 7 juin 1943 par la Gestapo et fusillé au Mont-Valérien (Suresne, France) le 28 mars 1944. Cette plaque, apposée sur la façade de la maison familiale des De Jongh, a été inaugurée le 18 octobre 2008. On peut y voir le dessin réalisé par Andrée De Jongh elle-même pour servir de logo au réseau Comète.

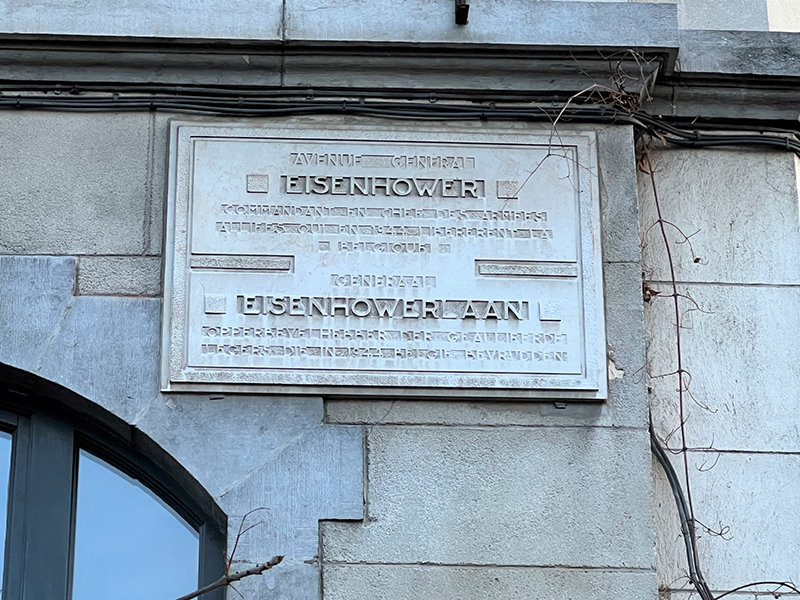

Plaque général Eisenhower (avenue Eisenhower 1)

Durant la Seconde guerre mondiale, le général Dwight Eisenhower (1890-1969) est le cmmandant en chef des forces alliées et il dirige notamment le débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Il deviendra par la suite le 34e président des Etats-Unis (1953-1961). Le 6 septembre 1945 , le général est fêté en grande pompe à Bruxelles. Durant cette journée, il passe par Schaerbeek où il est fait citoyen d’honneur et assiste à l’inauguration du nom de l’avenue baptisée en son honneur ainsi que de cette plaque.

Plaque Libre Belgique-Légion Blanche (rue Thomas Vinçotte 82)

En 1948, le groupement de résistance, d’action et de presse clandestine Les Insoumis demande à la commune l’autorisation de faire placer une plaque commémorative sur l’immeuble où fut réalisée durant la Seconde Guerre mondiale l’impression du journal clandestin La Libre Belgique-Légion Blanche fondé par Jean Mistler, membre du groupe de résistance Tégal. Ce journal est imprimé dès le mois d’août 1940 jusqu’à l’arrestation de Mistler en mars 1941.

Plaque Houffalize (place de Houfflize, façade du bassin de natation le Neptunium)

En septembre et octobre 1944, la Belgique est libérée par les Alliés. Cependant Hitler n’a pas dit son dernier mot. Le 16 décembre une contre-offensive allemande surprise est lancée dans les Ardennes belges. Les combats y sont durs dans un hiver rigoureux, et plusieurs villes vont gravement souffrir de ces évènements. C’est notamment le cas d’Houffalize qui subit des bombardements stratégiques alliés car elle est occupée par les Allemands. Le plus dur est celui du 6 janvier 1945. La ville sera à 99% détruite, rayée de la carte pour ainsi dire, et il y aura environ 200 morts (pour une population de 500 habitants). Émue par cette situation dramatique, la commune de Schaerbeek « adopte » Houffalize et lui envoie du ravitaillement, récolte des fonds en organisant des fêtes de charité et aide à la construction de baraquements provisoires. Des camions remplis de vivres et de matériel sont régulièrement envoyés. Des orphelins houffalois sont également accueillis à Schaerbeek. Des ouvriers flamands sont aussi à pied d’œuvre pour déblayer les décombres. Plusieurs villes des Ardennes seront ainsi secourues grâce à la générosité d’autres communes belges. Les liens d’amitié entre les deux communes a perduré dans le temps. Schaerbeek envoyait de l’argent pour la Saint-Nicolas des petits houffalois et la ville ardennaise envoie chaque année un sapin pour orner la place Colignon à Noël. Houffalize avait sa rue de Schaerbeek et Schaerbeek sa place de Houffalize. Longtemps on a donc cru que le jumelage avec Houffalize était bien acté, mais ce n’était pas le cas. Le 2 octobre 2023, les deux communes ont donc officialisé leur jumelage lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Houffalize et par la signature d’une charte. Des élèves des écoles communales étaient présents et ont visité les environs pour découvrir l’histoire de la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le prolongement de ce jumelage, une plaque commémorative a été inaugurée le 11 mars 2024, place de Houffalize à Schaerbeek.