Une erreur, un complément d’info ? Veuillez contacter archives@1030.be

Monuments à Schaerbeek

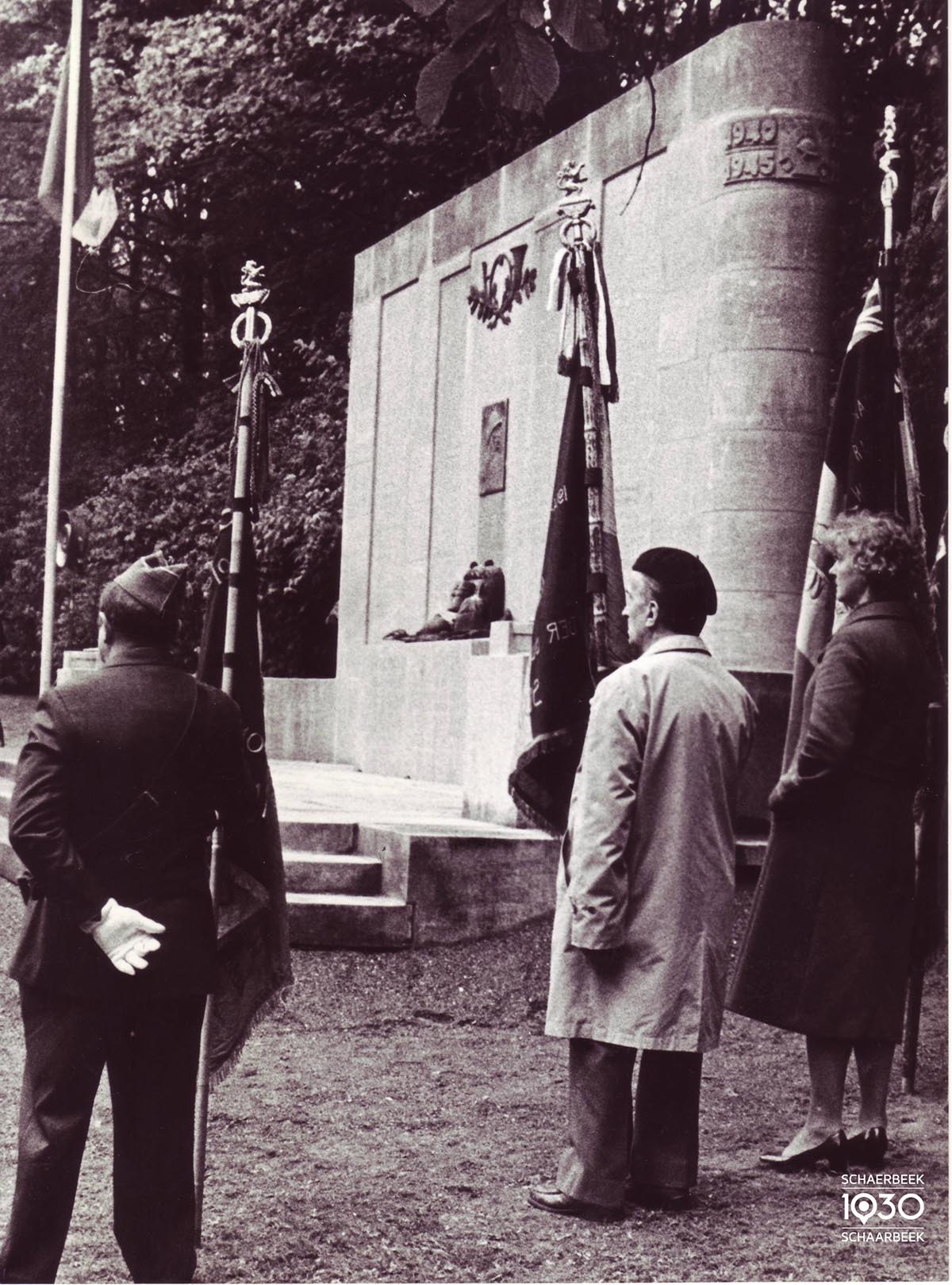

Monuments aux martyrs des deux guerres (place des Carabiniers)

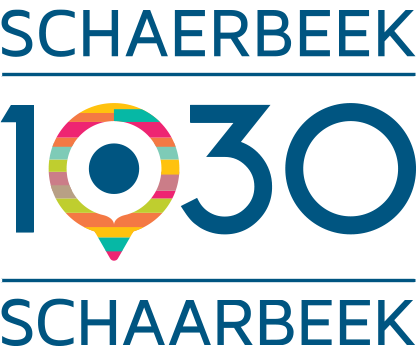

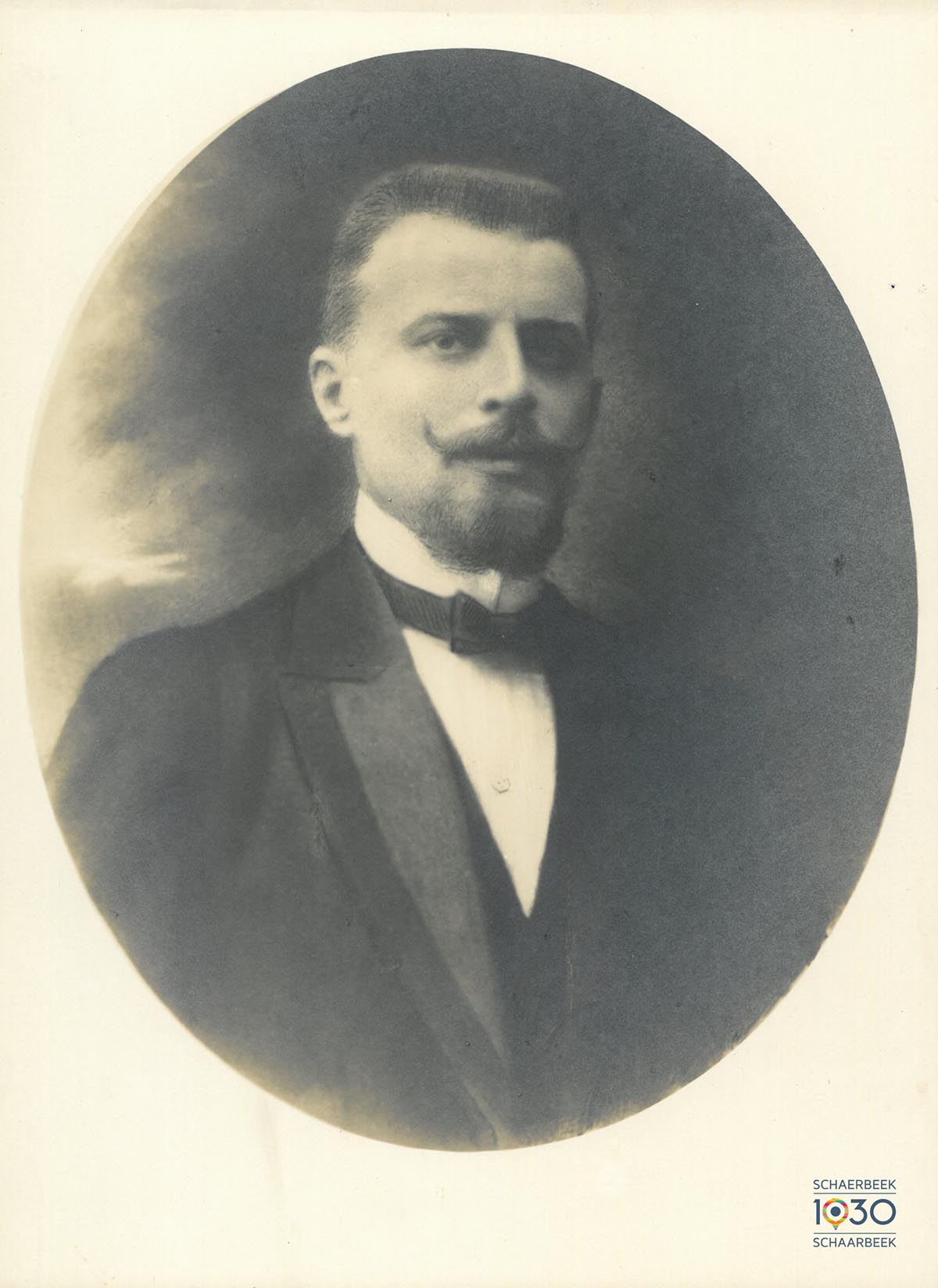

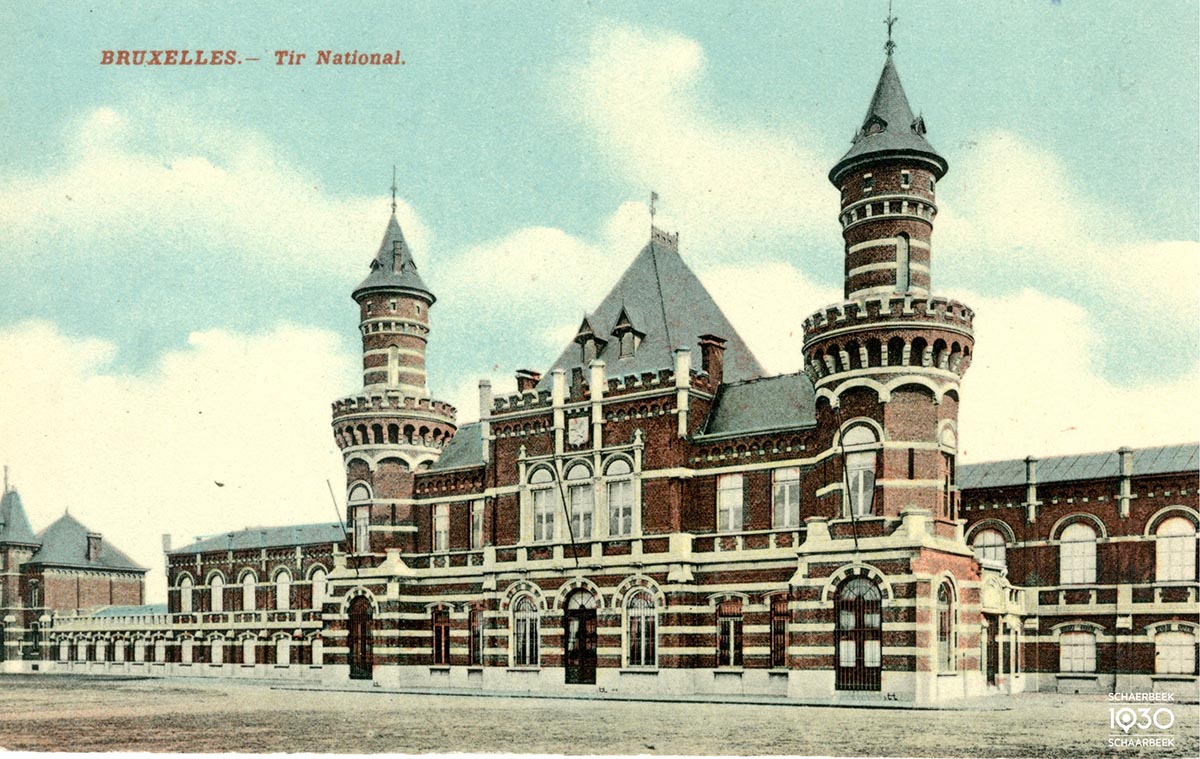

Pendant la Première Guerre mondiale, le Tir national (qui était situé le long de l’actuel boulevard Reyers) est occupé par les Allemands qui en font un lieu d’exécution de résistants. Plusieurs personnes tombent ainsi sous les balles ennemies, dont les plus célèbres sont Edith Cavell, Philippe Baucq ou encore Gabrielle Petit. En l’honneur de ces héros, un monument réalisé par le sculpteur Amédée Hamoir et érigé devant le Tir national, est inauguré le 29 septembre 1929. Il est détruit par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, ceux-ci ont à nouveau réquisitionné le Tir national pour y reprendre leur sinistre ouvrage.

En présence du Roi Baudouin, un nouveau monument, réalisé par le sculpteur Georges Vandervoorde et l’architecte Frédéric Vandamme, est inauguré le 17 juin 1956. Le sculpteur a repris le principe de l’ancien monument qui représentait les figures de trois civils, deux hommes et une femme, faisant face à leurs derniers instants. Ce monument a été érigé à l’initiative de la Ligue Nationale de la Reconnaissance Civique. Sur le projet initial, deux figures de soldats devaient encadrer de part et d’autre le groupe central de martyrs. Pour une raison inconnue, ces figures n’ont finalement pas été réalisées. Le monument était à l’origine placé dans l’axe principal du Tir national. Il a par la suite été déplacé sur le côté après la destruction du bâtiment en 1963.

Monument à Philippe Baucq (parc Josaphat)

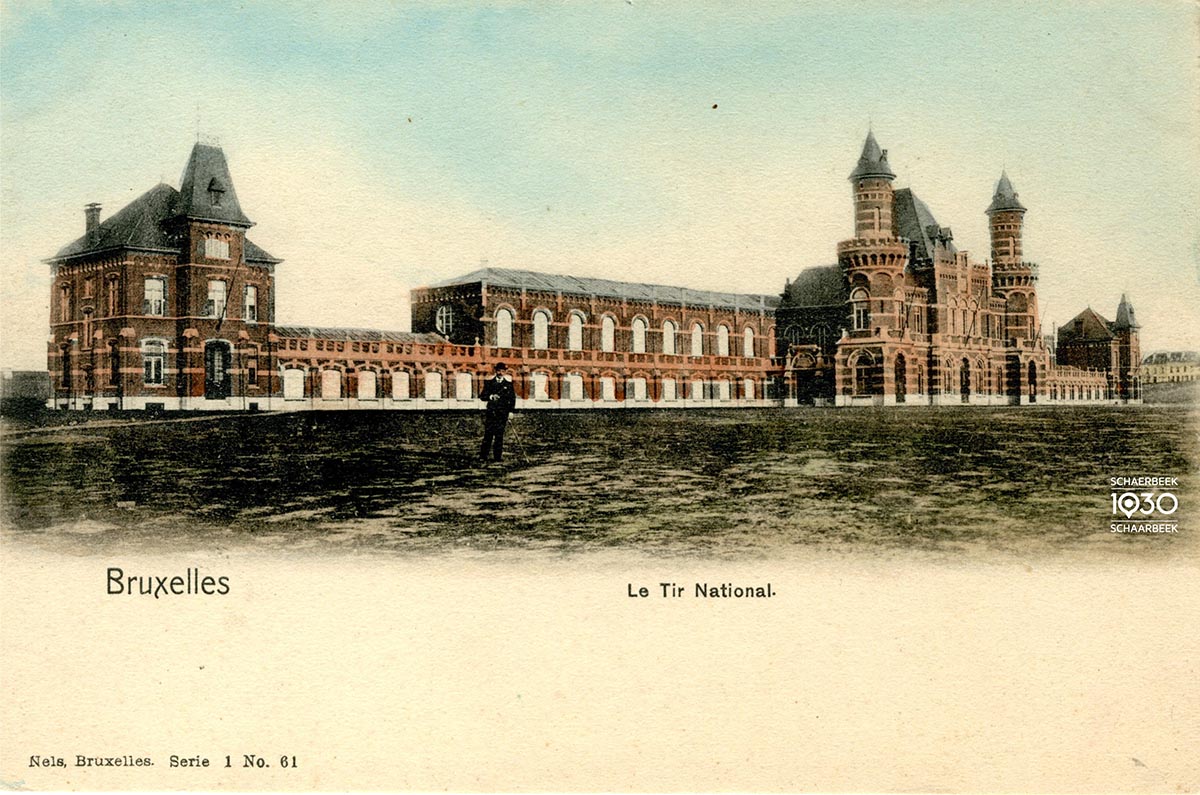

Philippe Baucq est né à Bruxelles en 1880. Il fait des études d’architecture à l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles. Il poursuit ensuite sa formation à l’Institut Solvay à Londres. Il commence sa carrière par réaliser plusieurs maisons bourgeoises à Bruxelles, comme le n°100 boulevard Lambermont. Pendant la guerre, il participe à la distribution clandestine du journal la Libre Belgique. Il s’engage également dans le réseau d’évasion d’Edith Cavell. Le 31 juillet 1915, Philippe Baucq est arrêté chez lui en compagnie de Louise Thuiliez, un autre membre du réseau. Le motif de leur arrestation n’est pas leur appartenance au réseau mais la détention de journaux prohibés. Il est cependant rapidement relié au réseau Cavell suite au démantèlement de celui-ci et à l’arrestation de l’infirmière, le 5 août 1915. À l’issue du procès du réseau, Baucq et Cavell sont exécutés au Tir national le 12 octobre 1915. Étant d’origine schaerbeekoise, c’est donc notre commune qui est choisie pour l’érection d’un monument.

Installé place de Jamblinne De Meux, le monument voit le jour grâce à une souscription publique placée sous le haut patronage du cardinal Mercier, du Premier Ministre Henry Carton de Wiart, du bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max et du Général baron Alphonse Jacques. Dû à l’architecte Georges Hendrickx et au statuaire Paul Van de Kerckhove, il est inauguré en grandes pompes le 20 juillet 1924 en présence des élèves des écoles schaerbeekoises. Le monument est particulièrement impressionnant. On y voit représenté en ronde-bosse sur le grand socle en pierre, une figure ailée symbolisant la Belgique et dont les traits et l’attitude hargneuses ne sont pas sans rappeler la figure ailée du groupe La Marseillaise (1836) réalisé par François Rude pour orner l’Arc de Triomphe à Paris. Au pied du socle, une figure en bronze grandeur nature représente Philippe Baucq venant d’être fauché par les balles de ses bourreaux. Quelques jours avant l’inauguration de ce monument, une plaque commémorative avait été installée sur la façade du n°49 avenue de Roodebeek, le domicile de Baucq. Aussi bien cette plaque que ce monument sont détruits par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale.

Un nouveau monument conçu par le sculpteur Jacques Nisot est inauguré au parc Josaphat en 1974. Le monument, très stylisé, laisse deviner la silhouette du résistant au moment où les balles fatales du peloton d’exécution, symbolisées par 6 petites tiges métalliques, l’atteignent en plein cœur.

Monument aux Carabiniers (avenue Louis Bertrand)

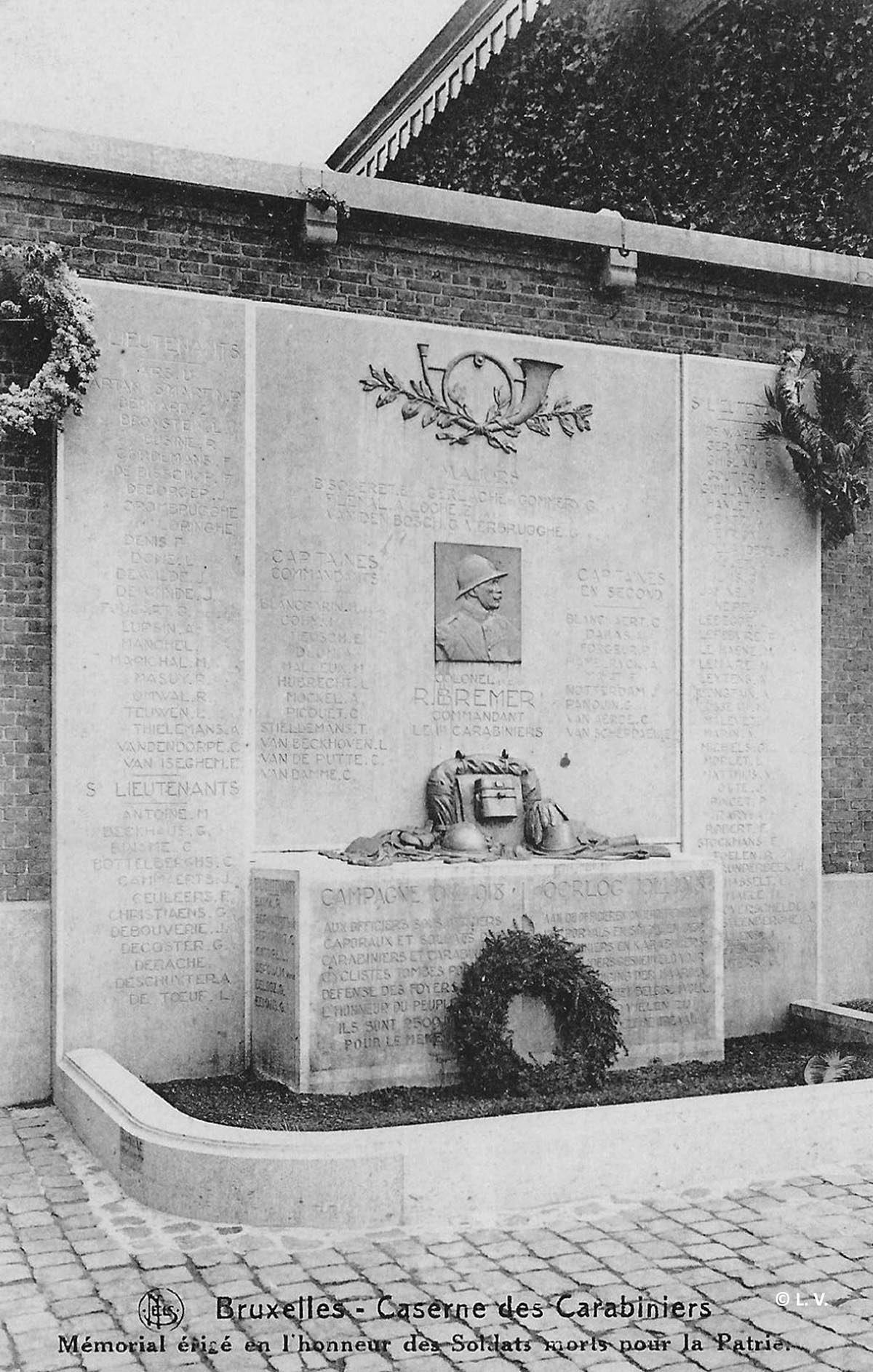

Sur la place Dailly, on trouve l’ancienne Caserne Prince Baudouin qui était occupée par le régiment des carabiniers. Après la guerre, c’est donc tout naturellement qu’on y élève contre sa façade un mémorial aux 2509 carabiniers et carabiniers cyclistes morts au combat.

Ce monument est réalisé par l’architecte Henri Lacoste. On peut également y voir une plaque avec le portrait du Colonel René Bremer, due au sculpteur Fernand Gysen, ainsi que des motifs décoratifs représentant les attributs des carabiniers réalisés par le sculpteur Alexandre Hastat. Le monument est inauguré le 22 octobre 1921 en présence du Roi Albert Ier. Après 1945, on y ajoute les noms des victimes de la Seconde Guerre mondiale. À la suite du projet de réaménagement de la caserne, il est déplacé avenue Louis Bertrand, le long du parc Josaphat.

Monument aux morts du Génie (square Vergote)

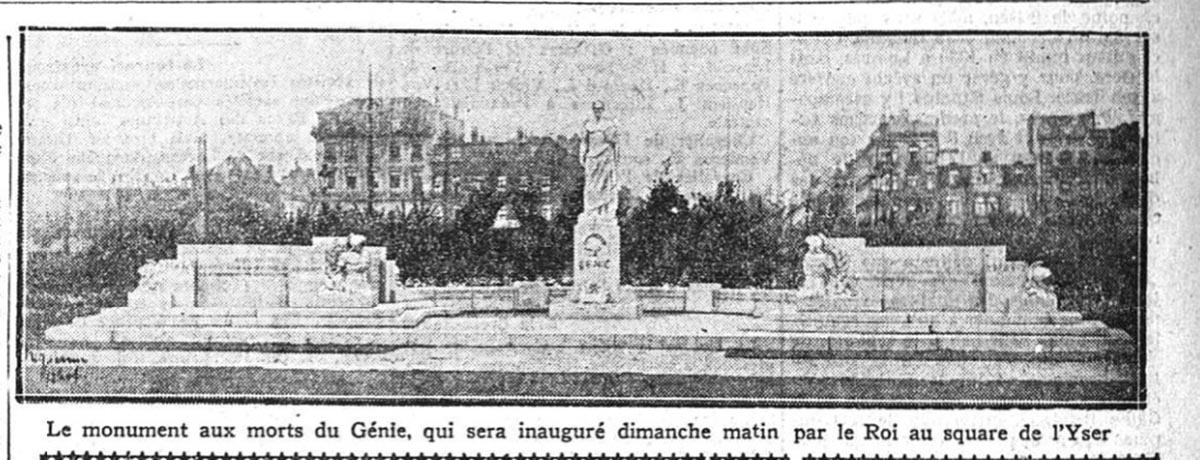

Jusqu’en 1957, ce mémorial se trouvait place de l’Yser, sur le territoire de Bruxelles-Ville. Réalisé par le statuaire Charles Samuel et l’architecte Joseph Van Neck, il est inauguré le 2 décembre 1928 en présence du Roi Albert Ier. Ce monument rappelle les pertes subies par ce corps de l’armée qui comprenait des ingénieurs, des télégraphistes, des aérostatiers, etc.

La Nation Belge du 2 décembre 1928

Mémorial Albert Ier (parc Albert)

Le parc Albert a été aménagé sur l’ancien cimetière de Schaerbeek, au début des années 1970, et il abrite un mémorial au Roi Albert, qu’on a fort justement surnommé le « Roi Chevalier » pour son attitude héroïque et exemplaire durant la Première Guerre mondiale. La plaque se compose d’un médaillon réalisé par Victor Demanet et est un don de M. Buyle, président de la Fédération nationale des Vétérans du Roi Albert Ier.

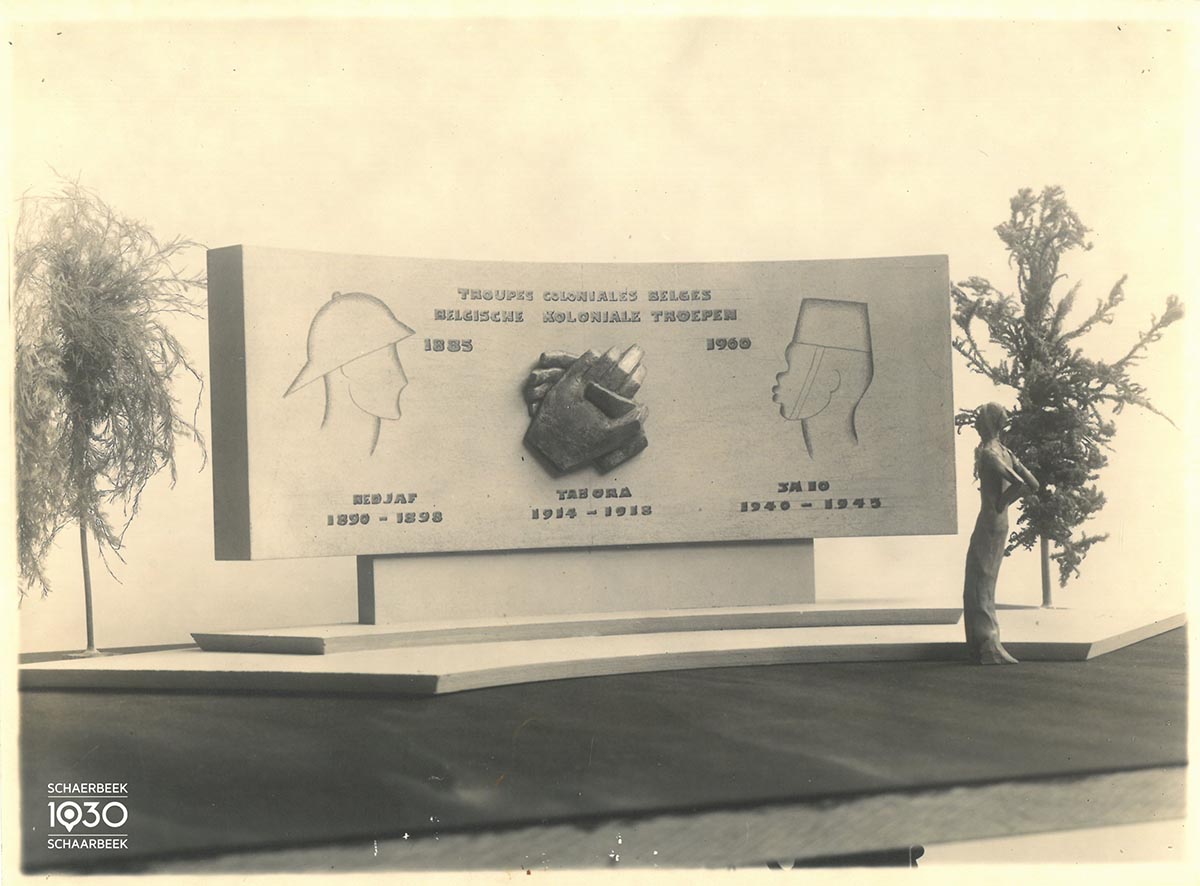

Monument aux troupes des campagnes d’Afrique, 1885-1960 (avenue Huart-Hamoir)

Dès 1964, la « Fraternelle coloniale 40-45 » a émis le souhait auprès des autorités communales schaerbeekoises et son bourgmestre, Gaston Williot, de pouvoir faire ériger un monument commémoratif aux anciens des troupes coloniales belges sur le territoire de Schaerbeek. L’idée et le projet du sculpteur Willy Kreitz sont favorablement reçus et le choix de l’emplacement se porte sur le square Riga. Ce n’est cependant que le 7 mai 1970 en présence du Prince Albert que le monument est inauguré, avec un changement d’inscription par rapport au projet initial : le terme « troupes coloniales belges » a été remplacé par « troupes des campagnes d’Afrique ». Ce mémorial commémore notamment 3 batailles :

- La bataille de Redjaf (Soudan) qui oppose, pendant la guerre des Mahdistes, les troupes congolaises aux guerriers « derviches » soudanais (aussi appelés mahdistes). La bataille de Redjaf voit la victoire des Congolais le 17 février 1897.

- La bataille de Tabora (Tanzanie) qui voit la reprise de cette ville aux Allemands par les troupes belges, le 19 septembre 1916.

- La bataille de Saïo (Ethiopie) où, le 6 juillet 1941, les troupes belgo-congolaises reprennent la ville occupée par les forces italiennes de Mussolini, après plusieurs semaines de siège.

Monument aux Chasseurs ardennais (place des Chasseurs ardennais)

En 1946, le nom de « Chasseurs Ardennais » est attribué à cette place qui ne portait pas encore de nom. Ceci rend hommage à ce régiment wallon d’infanterie qui voit le jour dans l’entre-deux-guerres et qui s’est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1974, un monument y est érigé à l’initiative de la Section du Brabant de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais. Sur un socle en pierre de l’Ourthe, un médaillon en bronze dû au sculpteur Albert Leroy reprend le symbole du régiment, un sanglier, ainsi que sa devise : « Résiste et mords ».

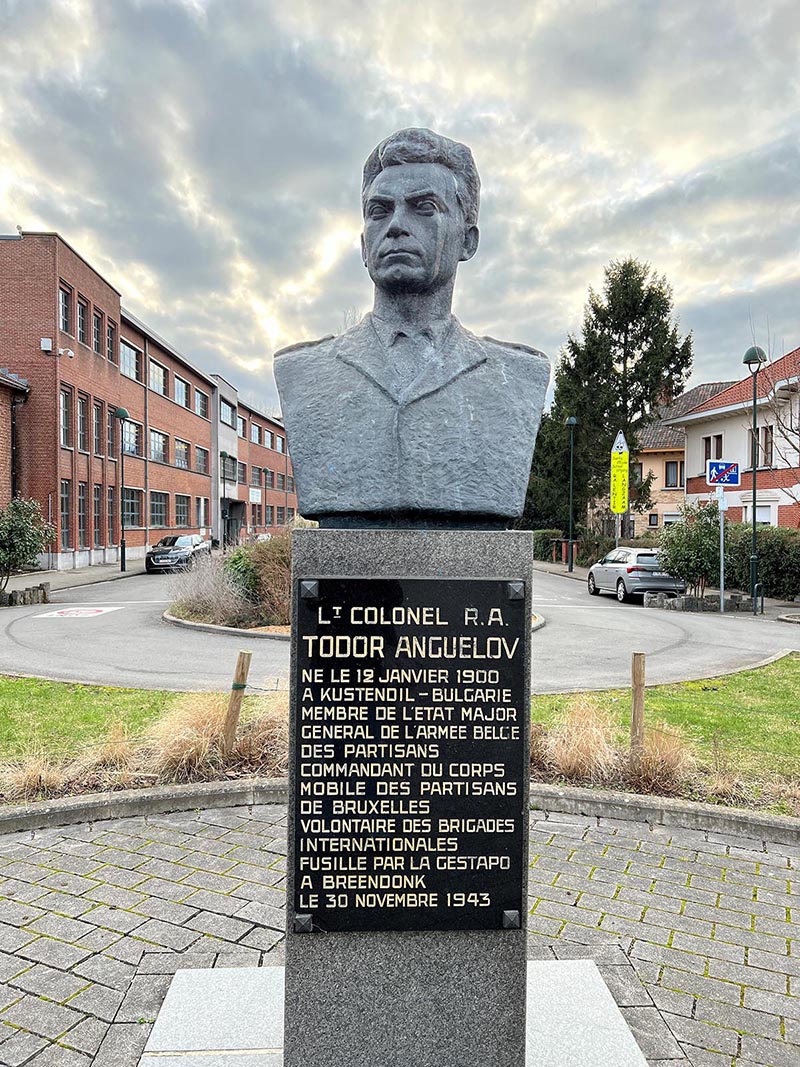

Mémorial Todor Anguelov (avenue Raymond Foucart)

Todor Anguelov (ou Théodore Angeloff) est né le 12 janvier 1900 à Kyustendil (Bulgarie). Communiste convaincu, il prend part à l’insurrection de 1923 qui secoue son pays. Banni de la Bulgarie, Anguelov s’exile en France puis s’installe en Belgique à partir de 1927. Amnistié par le roi Boris III en 1930, il retourne dans son pays natal. En 1936, il prend part à la guerre civile espagnole au sein des Brigades Internationales. En 1939, il est arrêté et déporté dans un camp en France et une fois libéré, il se réinstalle en Belgique. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débute, il entre très vite en résistance. Il fournit des renseignements aux alliés, distribue de la presse clandestine, abrite des juifs et perpètre des attentats (plus de 200). Le 19 janvier 1943, il est arrêté par la Gestapo à son domicile de la rue Vonde et transféré au fort de Breendonck où il est fusillé le 30 novembre 1943. Son corps repose au cimetière de Schaerbeek et une croix à son nom est visible à l’Enclos des fusillés. En 1980, le groupe de résistance Les Milices patriotiques, en association avec les autorités bulgares, font ériger ce monument que l’on doit à l’artiste Stoymirov sur le territoire de Schaerbeek (à l’origine au clos du Chemin Creux). On retrouve un autre exemplaire de ce buste à Kyustendil, la ville natale d’Anguelov.

Enclos des fusillés

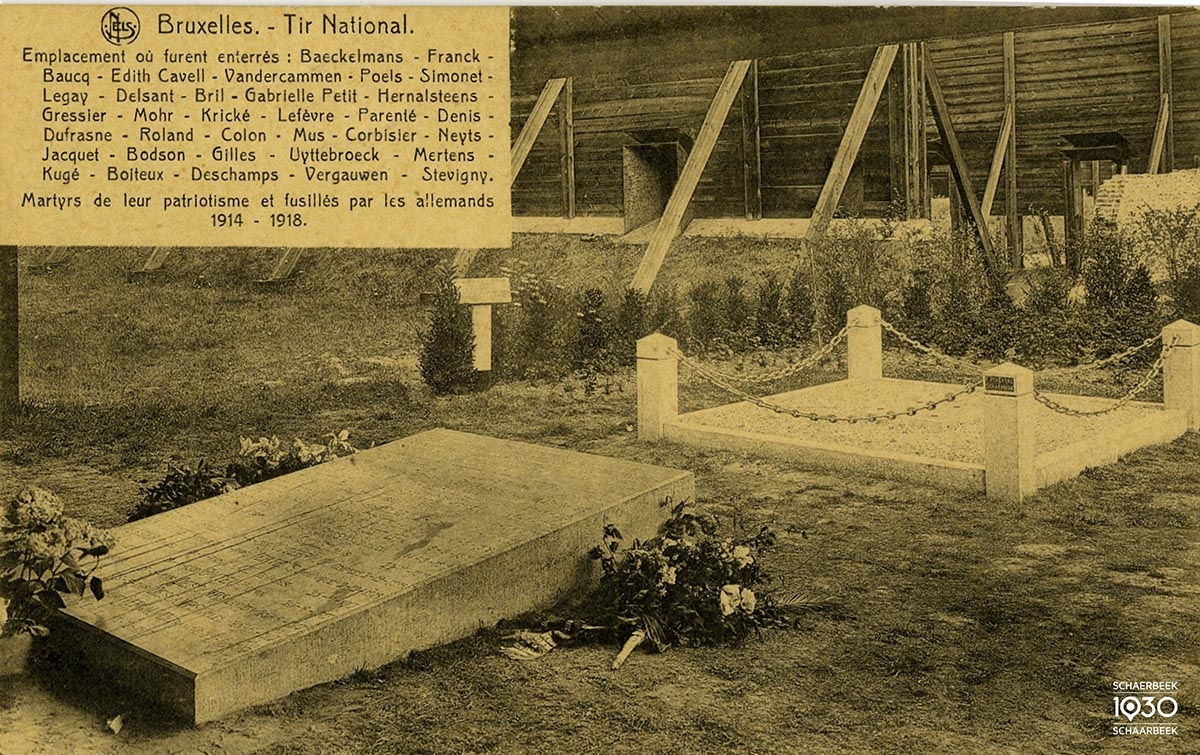

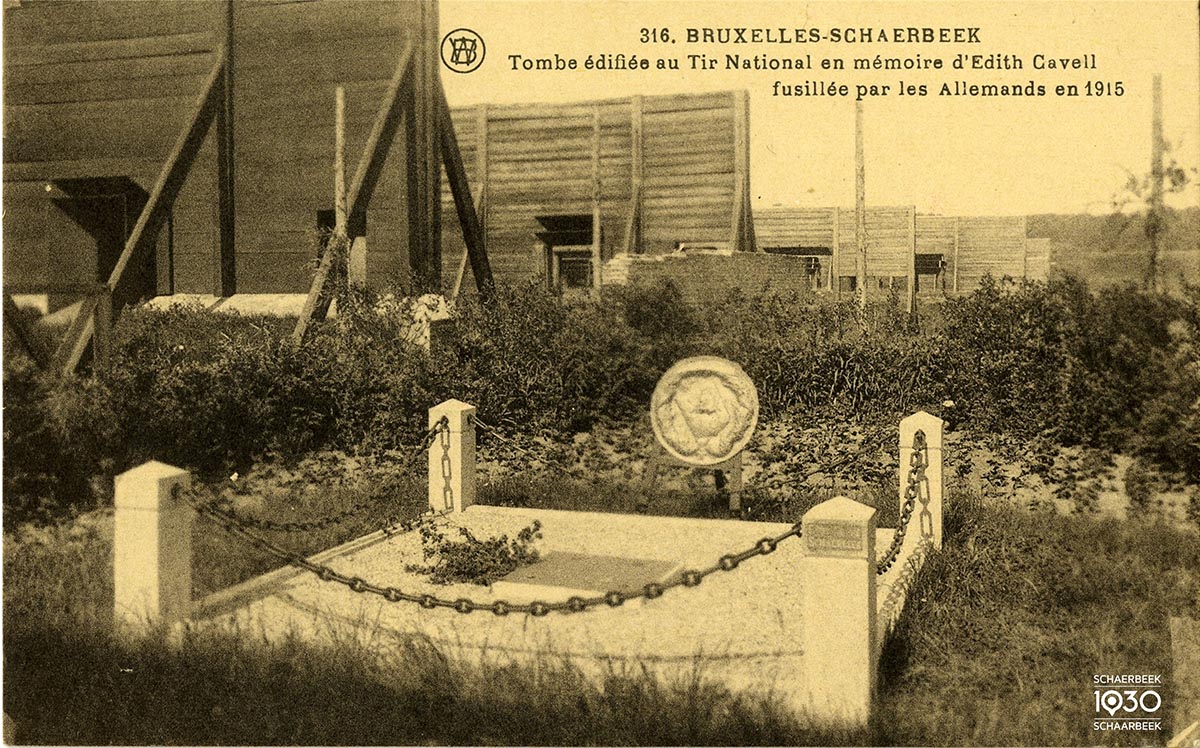

L’enclos des fusillés se trouve au sein du complexe de la RTBF où, à l’origine, s’élevait le Tir national. Ce bâtiment servait de lieu d’entrainement pour les militaires mais aussi les civils. Durant la Première Guerre mondiale, il est réquisitionné par les Allemands qui y fusillent 35 résistants, dont Edith Cavell, Philippe Baucq et Gabrielle Petit. La guerre terminée, les corps des victimes enterrés sur place par l’occupant sont exhumés et rendus à leurs familles. À l’emplacement des tombes désormais vides, on dresse une plaque commémorative reprenant leurs noms. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le Tir national est à nouveau réquisitionné pour servir de lieu d’exécution. Les Allemands y fusillent 261 résistants. À la fin de la guerre, la prairie où leurs corps avaient été enterrés est transformée en un lieu de mémoire baptisé l’Enclos des fusillés. Certaines tombes sont vides, les corps ayant été remis aux familles, mais d’autres sont bien de véritables sépultures. Les noms des résistants, comme Georges Maréchal, Théodore (Todor) Anguelov ou encore Arnaud Fraiteur, sont figurés sur des croix, des étoiles de David ou de simples blocs. Il est à noter que tous n’ont pas forcément été fusillés au Tir national, mais par leur lien avec Schaerbeek, un hommage leur est tout de même ici rendu. Une nouvelle dalle reprenant les noms des 35 martyrs de la Première guerre mondiale est installée, la précédente ayant été détruite par les Nazis. En 1970, un monument au Prisonnier politique inconnu vient compléter l’ensemble.

Monuments hors Schaerbeek

Monument aux soldats morts pour la Patrie (cimetière de Schaerbeek, 4 rue d’Evere)

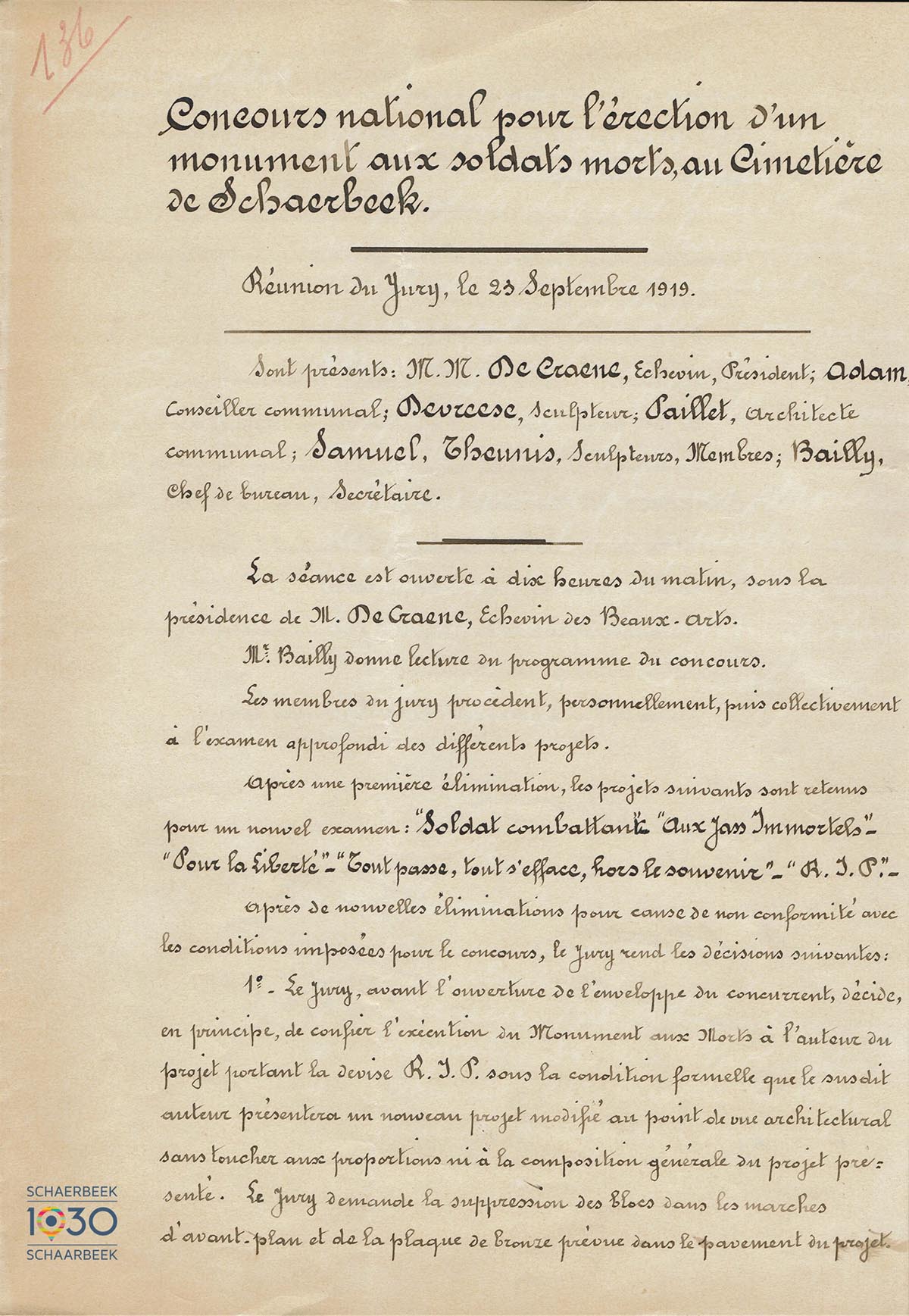

Le 27 février 1919, l’administration communale de Schaerbeek ouvre un concours pour l’érection d’un monument à la mémoire des soldats belges et alliés morts pour la patrie. Le programme du concours prévoit que le monument soit en deux parties, l’une sculpturale et l’autre architecturale.

Le monument est destiné à être placé sur une crypte. Les maquettes en plâtre des projets sont exposées à l’Hôtel communal. Le jury est composé d’Alexandre De Craene, alors échevin des Beaux-arts, des conseillers Adam et Van Camp ainsi que des statuaires Charles Samuel et Pierre Theunis, ainsi que de l’architecte communal Adolphe Paillet.

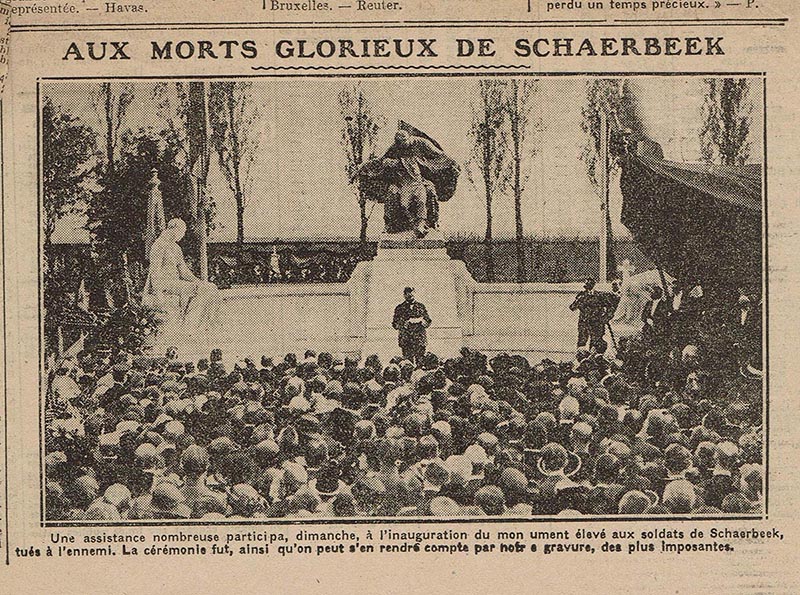

Le sculpteur choisi pour la réalisation est Mathieu Desmaré et le monument est inauguré le 9 octobre 1921 à l’ancien cimetière de Schaerbeek, dans le quartier Terdelt. Lorsque le cimetière est désaffecté, le monument est déplacé vers le nouveau cimetière communal, rue d’Evere. Il jouxte la grande pelouse d’honneur où sont inhumés des morts pour la Patrie et des anciens combattants des deux guerres.

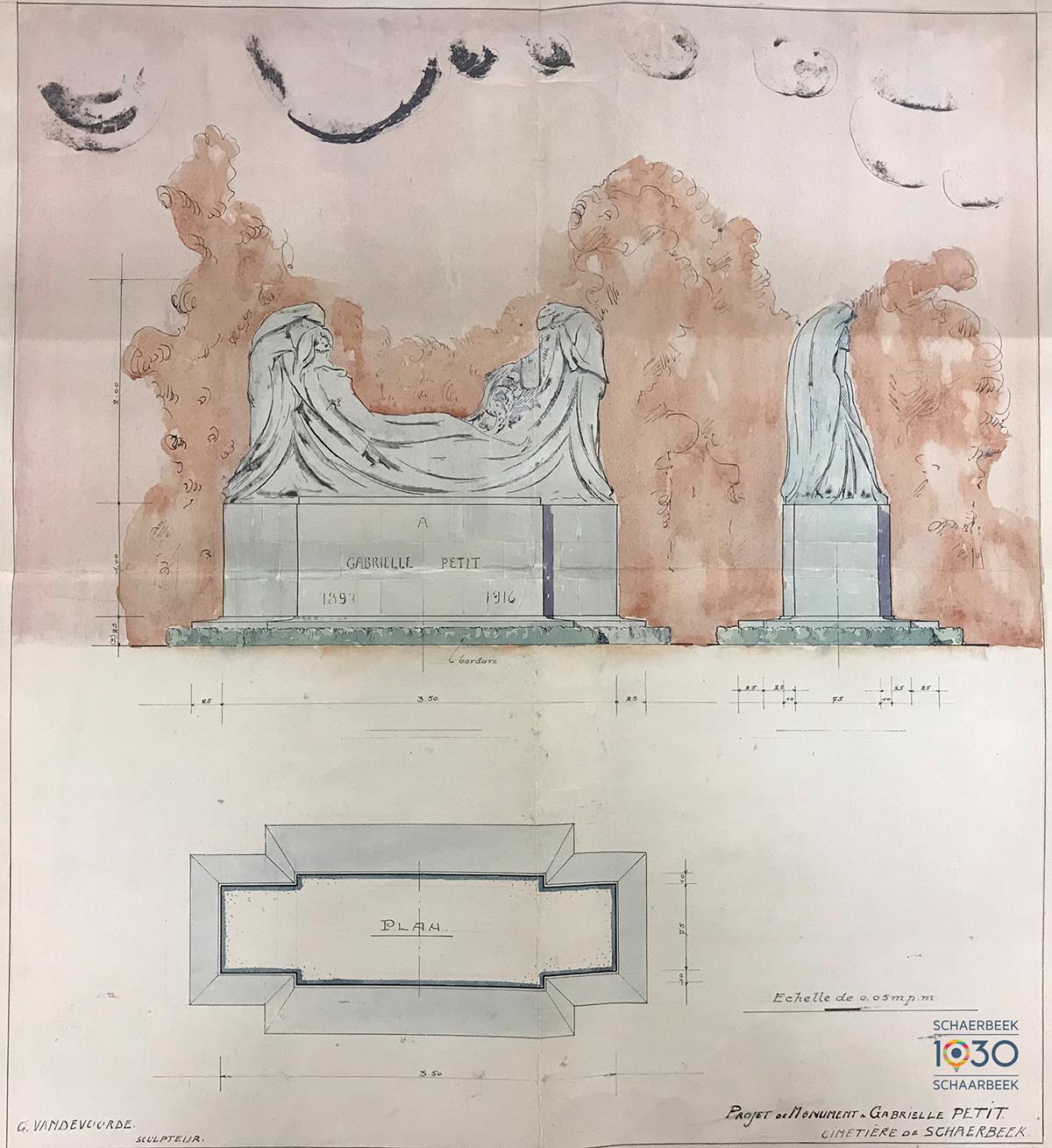

Monument à Gabrielle Petit (cimetière de Schaerbeek, 4 rue d’Evere)

À la fin de l’année 1922, la commune de Schaerbeek ouvre un concours pour l’érection d’un monument à la mémoire de Gabrielle Petit, résistante fusillée par les Allemands en 1916 au Tir national. L’emplacement choisi est la tombe de la martyre au cimetière de Schaerbeek. La commune abandonne cependant le projet, pour des raisons inconnues.

En 1926, un comité privé se forme pour essayer de concrétiser la réalisation de ce monument. Mais à nouveau cela tombe à l’eau, malgré la proposition de quelques dessins et maquettes (projets de Pierre Theunis et Georges Vandevoorde notamment). Il faut attendre 1964 pour que Gabrielle Petit ait enfin droit à son monument au cimetière communal par l’entremise du sculpteur Maurice Christiaens.

Monument à Edith Cavell (cimetière de Schaerbeek, 4 rue d’Evere)

Edith Cavell est certainement la figure la plus marquante de la résistance en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Elle est née à Swanderston en Angleterre en 1865. Elle obtient un diplôme d’institutrice et, en 1890, elle arrive à Bruxelles et travaille comme nourrice pendant 5 ans. Elle rentre ensuite dans son pays natal pour y soigner son père et devient infirmière. En 1907, elle retourne à Bruxelles pour y travailler avec Antoine Depage qui lui confie la direction de l’école d’infirmière qu’il vient de créer. Lorsque la guerre éclate, elle est en Angleterre en visite chez sa mère. Elle revient à Bruxelles le 3 août 1914 à l’institut Depage, pris alors en main par la Croix-Rouge, pour y soigner les blessés qui arrivent du front. Edith Cavell est tout d’abord agent pour le Secret Intelligence Service britannique. Elle crée par après son propre réseau pour aider des soldats alliés à passer la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. En juin 1915, le réseau est infiltré par des agents à la solde de l’Allemagne. Des arrestations des membres du réseau ont lieu dans la foulée. Edith Cavell est arrêtée le 5 août 1915. Elle est jugée et condamnée à être exécutée le 12 octobre 1915 au Tir national. Son corps est exhumé et rendu à sa famille en 1919 pour être enterré à Norwich. Peu après, une plaque est réalisée en son honneur par le Comité schaerbeekois de la Croix-Rouge et placée sur la pelouse où elle a été inhumée après son exécution (actuel Eclos des fusillés). La plaque, après avoir disparu des radars pendant un certain temps, a été retrouvée dans un garage de Birmingham. Elle a été rapatriée à Schaerbeek où elle a été restaurée par les services communaux. Elle fait maintenant partie d’un monument érigé au cimetière de Schaerbeek avec le soutien du « Groupe commémoratif Edith Cavell ».

Mémorial aux résistants tombés lors de la Libération (Houffalize, mur de l’école communale « Le Lys », 13 rue de Schaerbeek)

Le 16 décembre 1944, alors que l’on pensait la guerre terminée en Belgique, une contre-offensive allemande surprise est lancée dans les Ardennes belges. Les combats y sont durs dans un hiver rigoureux, et plusieurs villes vont gravement souffrir de ces évènements. C’est notamment le cas d’Houffalize qui subit des bombardements stratégiques alliés car elle est occupée par les Allemands. Le plus dur est celui du 6 janvier 1945. La ville sera à 99% détruite, rayée de la carte pour ainsi dire, et il y aura environ 200 morts (pour une population de 500 habitants). Emue par cette situation dramatique, la commune de Schaerbeek « adopte » Houffalize et lui envoie du ravitaillement, récolte des fonds en organisant des fêtes de charité et aide à la construction de baraquements provisoires. Des orphelins houffalois sont également accueillis à Schaerbeek. D’autres villes seront ainsi secourues grâce à la générosité d’autres communes belges.

Le 28 septembre 1952, une grande cérémonie à lieu à Houffalize pour se souvenir des heures sombres, mais aussi de l’amitié qui lie cette ville à la commune schaerbeekoise. Une manière également de célébrer la résurrection de la bourgade martyre. De nombreuses personnalités sont présentes, dont le colonel Eugène De Greef, ministre de la Défense, Louis-Joseph Maréchal, bourgmestre d’Houffalize, Fernand Blum, bourgmestre de Schaerbeek, Arthur Dejase, prédécesseur de Blum qui a présidé à l’adoption d’Houffalize, et bien d’autres. Le ministre donna à la ville la Croix de Guerre accordée par le Roi. Cette plaque offerte par la section schaerbeekoise du groupe de résistants le Mouvement national belge est ensuite dévoilée. Les commémorations se poursuivent avec un grand défilé dans les rues de la ville composé d’écoliers, d’associations patriotiques et de militaires. Enfin pour clôturer la journée, la statue de Pogge (personnage du folklore schaerbeekois) offerte à Houffalize un mois plus tôt, est abondamment fleurie.

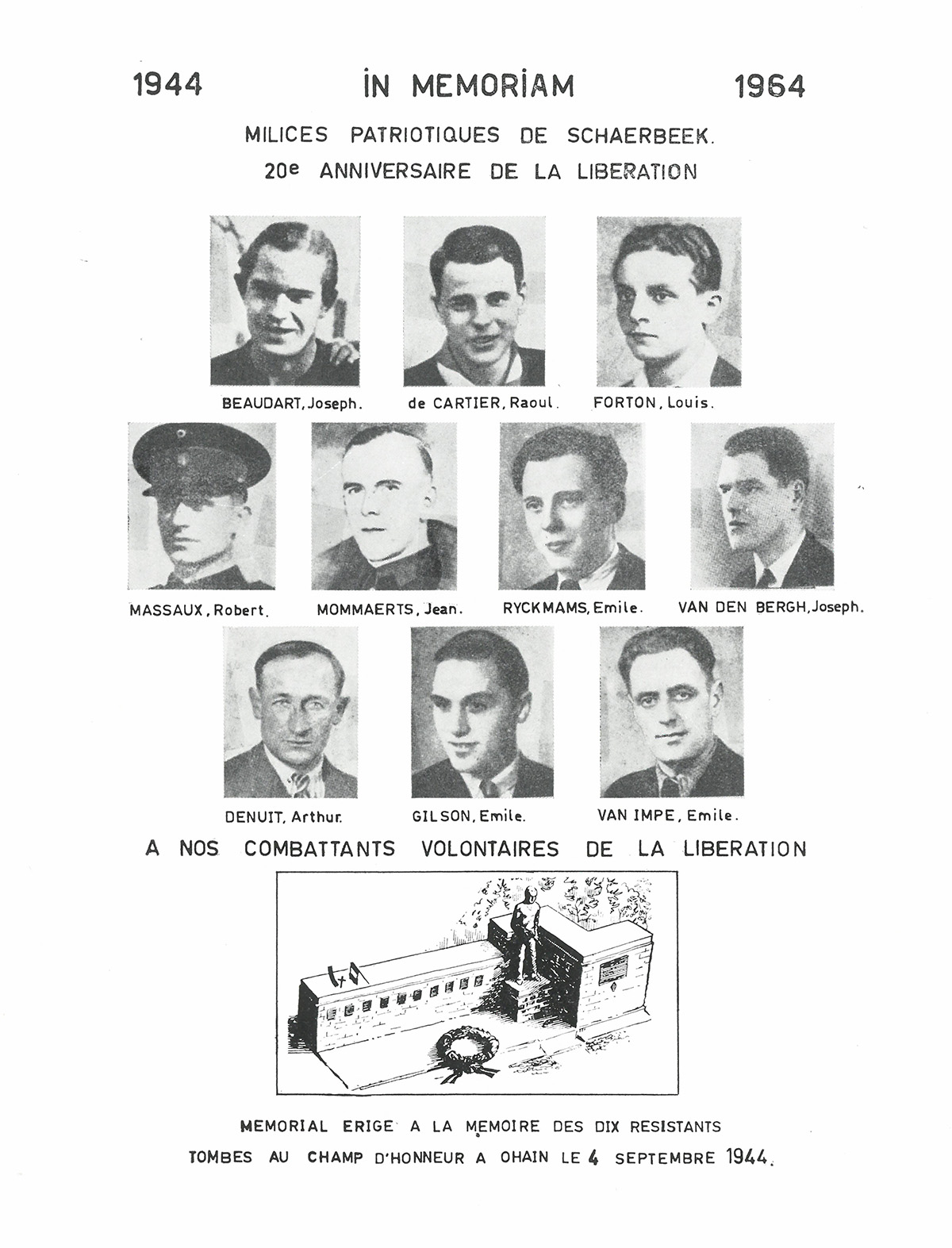

Mémorial aux 10 résistants schaerbeekois tombés à Ohain (41 route des Marnières)

Le 4 septembre 1944, route des Marnières près d’Ohain, un combat éclate entre des soldats allemands et des membres du groupe de résistance des Milices patriotiques (section locale de Schaerbeek), venus en renfort de la section de Waterloo. Probablement attirés dans un traquenard, dix d’entre eux sont mortellement fauchés par les mitrailleuses ennemies. Un seul survivant est retrouvé à l’aube par les habitants, Louis Vanderbeke. Les Milices Patriotiques était une sous-structure du réseau Front de l’Indépendance. Ce mouvement de résistance avait été initié par le Pati communiste en 1941 et devient vraiment très actif au niveau national au cours de l’année 1942. Il arrive à réunir aussi bien des communistes que des catholiques, des francs-maçons et des démocrates flamands et touche aussi bien les enseignants, les magistrats, les médecins, les étudiants que les artistes. Il soutient les réfractaires au travail obligatoire et fait énormément de propagande à travers son organe de presse clandestine Front. C’est ainsi grâce à la mission d’un de ses membres, Victor Martin, qu’on a pu constater le sort réservé aux Juifs à Auschwitz.

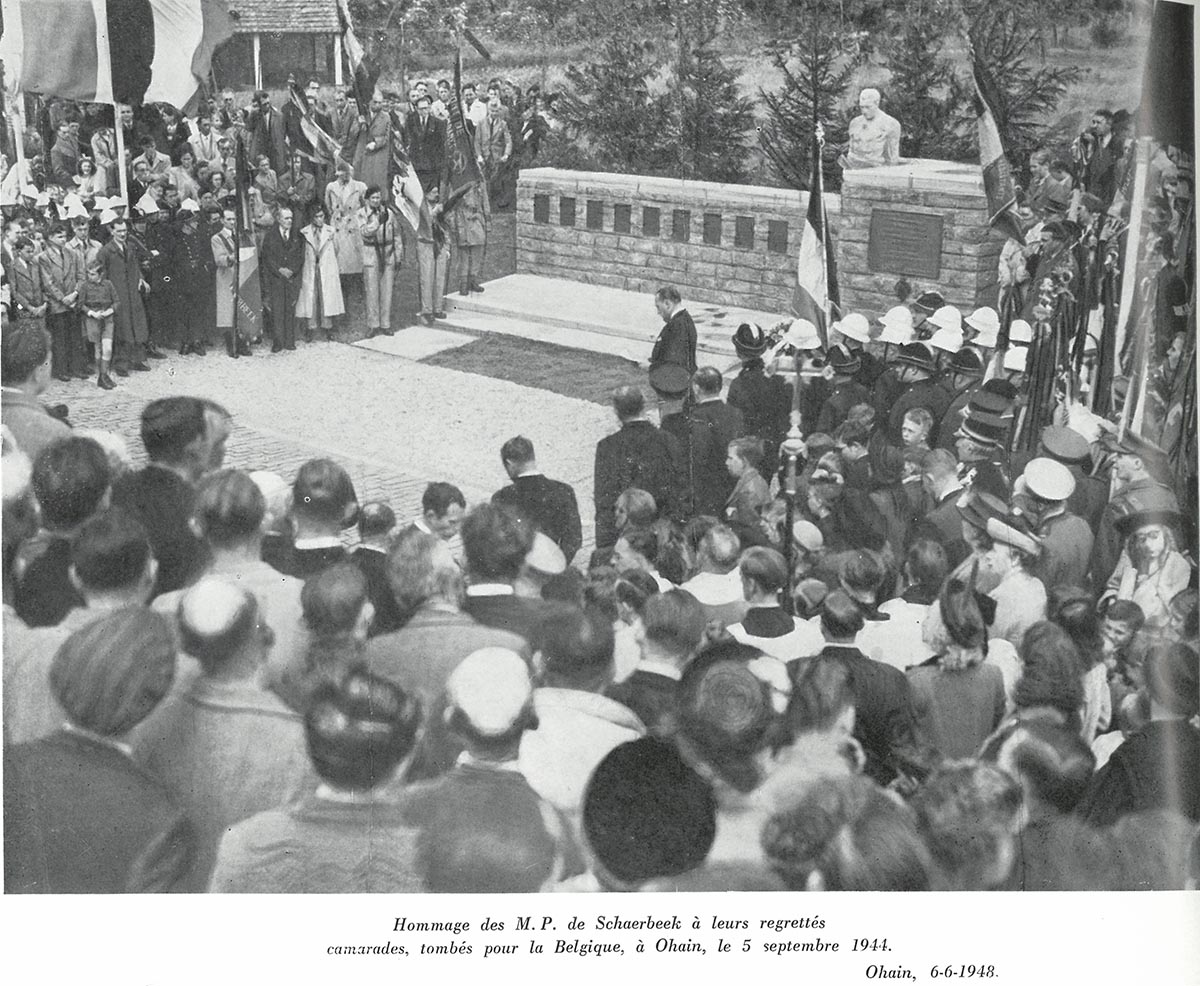

Sur les lieux du massacre, un monument est inauguré le 6 juin 1948 en présence de nombreuses personnalités, dont Fernand Blum, bourgmestre de Schaerbeek et Pierre Van Hoegaerden, bourgmestre d’Ohain. La commune de Schaerbeek participa financièrement à l’érection du monument conçu par l’architecte Maurice Heymans et sur lequel on peut voir une sculpture de Louis Van Cutsem, représentant un résistant, un fusil-mitraillette à la main.

Plaques avec les noms des héros tombés : Émile Gilson (21 ans), qui était commis dactylographe au service du ravitaillement de Schaerbeek, Joseph Beaudart (20 ans), Raoul De Cartier (19 ans), Arthur Denuit (44 ans), Louis Forton (19 ans), Robert Massaux (37 ans), Jean Mommaerts (26 ans), Emile Ryckmans (20 ans), Emile Van Impe (37 ans), Joseph Van den Bergh (34 ans).

Une plaque rappelle aussi la bénédiction donnée par l’abbé Devroye lors de l’inauguration.

Mémorial à six résistants schaerbeekois tombés au front de Hollande en octobre 1944 (cimetière de Merxplas, 14-28 Kerkstraat ).

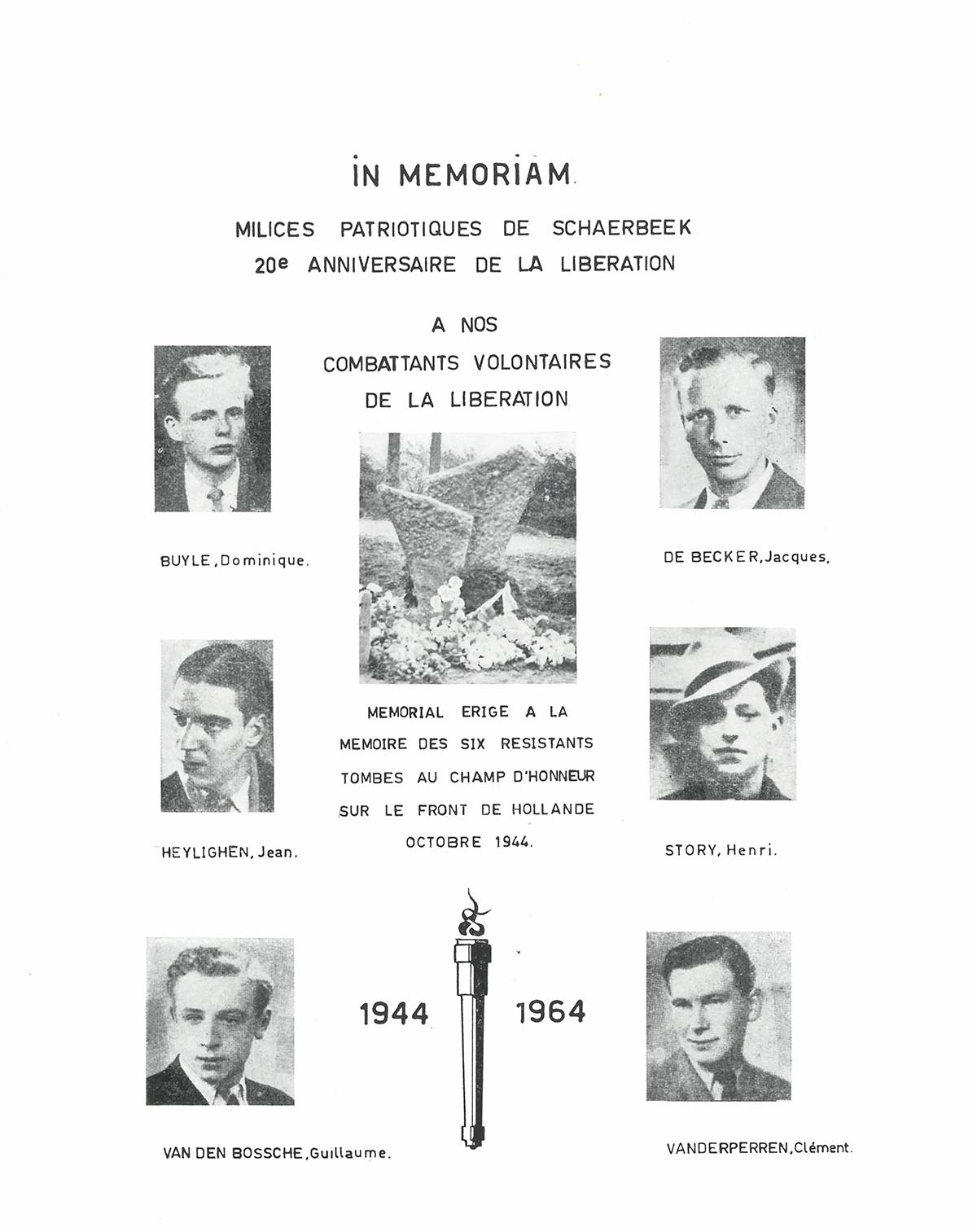

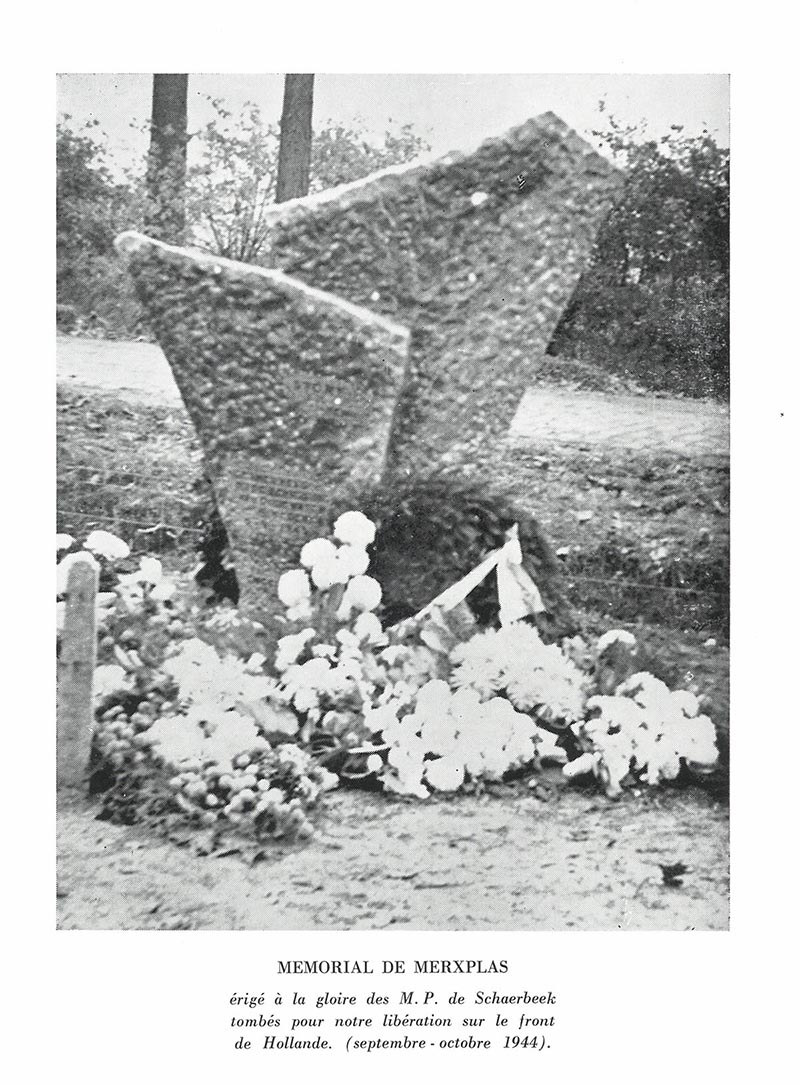

Le 11 novembre 1954, les Milices patriotiques inaugure à Merxplas un monument en hommage à 6 résistants schaerbeekois tombés au champ d’honneur sur le front de Hollande en octobre 1944. On y retrouve les noms de Dominique Buyle, Jacques De Becker, Jean Heylighen, Henri Story, Guillaume Van den Bossche et Clément Vanderperren. A la cérémonie, sont aussi présents Henri Van den Branden et Philippe Vanobberghen, tous deux gravement blessés au front de Hollande, ainsi que Louis Vanderbeke, rescapés de l’embuscade à Ohain.

Une erreur, un complément d’info ? Veuillez contacter archives@1030.be