Une erreur, un complément d’info ? Veuillez contacter archives@1030.be

Les stolpersteine (pluriel du mot allemand Stolperstein) peuvent être traduites littéralement par le terme « pierres d'achoppement », c'est-à-dire les « pierres sur lesquelles on trébuche ». Elles sont nées d’une idée de l'artiste conceptuel berlinois Gunter Demnig pour commémorer les victimes des crimes nazis. Leur nom a été choisi car pour Demnig : les passants doivent trébucher avec leur conscience et leur cœur sur les pavés de mémoire. Ces pavés sont fixés dans le trottoir devant le lieu de l’arrestation ou le dernier domicile connu des victimes, mesurent 10 centimètres et leur face supérieure est recouverte d'une plaque en laiton qui reprend les noms de chaque victime. Il est a noté que certaines des personnes honorées par ces pavés ont survécu aux affres de la guerre. Depuis 1992, plusieurs milliers de pavés ont ainsi été installés à travers l’Europe. En Belgique, ils sont le plus souvent placés à l’initiative de la Fondation Auschwitz et de l’Association pour la mémoire de la Shoah. Les premiers stolpersteine ont été posés en 2009 à Anderlecht et à Schaerbeek. Voici donc quelques descriptifs de pavés situés sur notre commune :

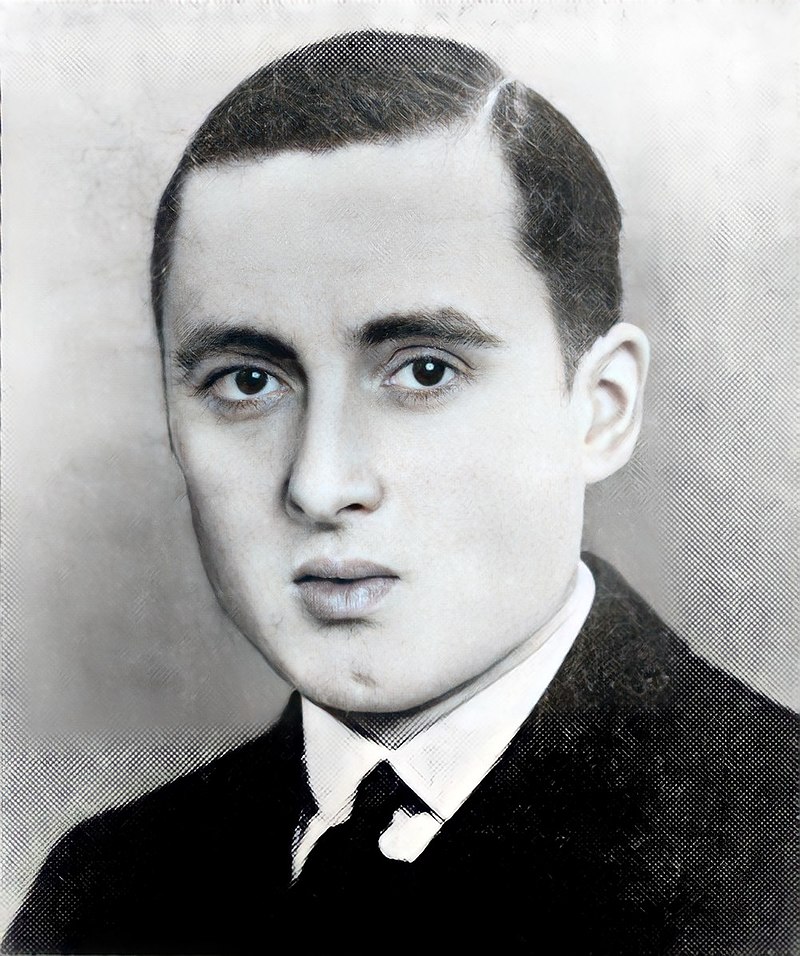

Henri Heynz ALEKSANDROWICZ - Avenue Eugène Demolder 73

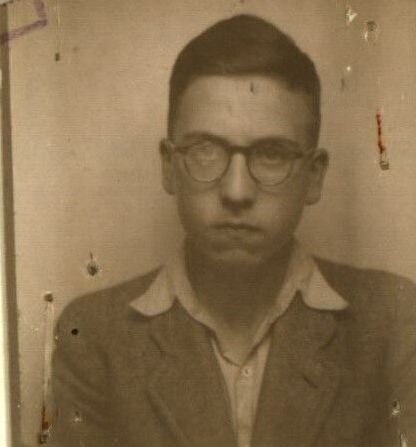

Né le 16 septembre 1923 à Bruxelles, Henri Heynz Aleksandrowicz est arrêté le 19 janvier 1944 parce qu’il était juif et est déporté le 4 avril 1944 à Auschwitz où il est mis au travail forcé. Il décède quelques heures après la libération du camp.

Henri Heynz Aleksandrowicz (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

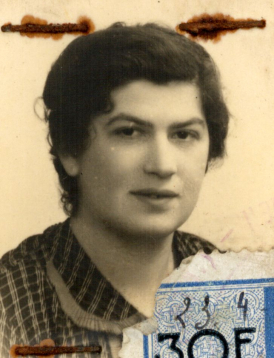

Théodore ANGHELOFF - Rue Vondel 79

Todor Anguelov (ou Théodore Angeloff) est né le 12 janvier 1900 à Kyustendil (Bulgarie). Communiste convaincu, il prend part à l’insurrection de 1923 qui secoue son pays. Banni de la Bulgarie, Anguelov s’exile en France puis s’installe en Belgique à partir de 1927. Amnistié par le roi Boris III en 1930, il retourne dans son pays natal. En 1936, il participe à la guerre civile espagnole au sein des Brigades Internationales. En 1939, il est arrêté et déporté dans un camp en France et une fois libéré, il se réinstalle en Belgique. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débute, il entre très vite en résistance. Il fournit des renseignements aux Alliés, distribue de la presse clandestine, abrite des juifs et perpètre des attentats (plus de 200). Le 19 janvier 1943, il est arrêté par la Gestapo à son domicile de la rue Vondel et transféré au fort de Breendonk où il est fusillé le 30 novembre 1943. On retrouve son nom à l'Enclos des fusillés.

Le pavé est scellé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Théodore Angheloff (tombe à l’Enclos des fusillés)

Nina ARONOWICZ - Rue Verboeckhaven 104

Nina Aronowicz est née le 28 novembre 1932 à Bruxelles et n’était encore qu’une jeune écolière lorsque la guerre éclate. Avec ses parents, Léon et Malka, elle prend le chemin de l’exil vers France. Nina est alors recueillie par l'OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) et hébergée dans la Maison d'Izieu qui recueillait des enfants juifs. Mais la colonie est dénoncée à la Gestapo et Nina, en compagnie de tous les autres enfants et moniteurs, est arrêtée le 6 avril 1944. Nina est d’abord enfermée à la prison de Montluc (Lyon) puis est envoyée au camp de Drancy d’où elle est déportée vers Auschwitz le 13 avril 1944. Elle n’en réchappera pas. Sa mère a elle été déportée le 11 septembre 1942, et son père le 7 décembre 1943.

Un pavé a été apposé devant le dernier domicile des Aronowicz à Schaerbeek. Son nom figure aussi sur une plaque installée dans le 13e arrondissement de Lyon en mémoire des personnes arrêtées à la Maison d’Izieu.

Nina Aronowicz (Bibliothèque Nationale de France)

Elise AUBANEL - Avenue Voltaire 100

Née en 1898, Elise Aubanel était une résistante du groupe « Comète ». Elle est arrêtée le 14 août 1943 et déportée à Ravensbrück. Ce camp, spécialement réservé aux femmes et dans lequel vivaient aussi des enfants, est rapidement devenu le centre de détention de femmes le plus important d’Allemagne : au moins 132 000 femmes et enfants y ont été déportés, dont 90 000 y ont été assassinés. Elise Aubanel y est assassinée le 24 avril 1945, quelques jours avant la libération du camp.

Szyfra BERENKOPF et Sara BLONDER - Rue Vande Weyer 125

Szyfra Berenkopf et sa belle-fille Sara Blonder sont toutes les deux de nationalité polonaise. La première est née à Cracovie le 16 février 1879 et la deuxième est née à Oswiecim (Auschwitz) le 12 octobre 1907. Elles sont toutes les deux arrêtées à leur domicile par la Gestapo le 29 octobre 1942 parce qu'elles étaient juives. Elles sont emmenées le même jour à la Caserne Dossin d’où elles sont ensuite déportées vers Auschwitz-Birkenau par le transport VII. Elles sont probablement décédées dès leur arrivée comme 914 des 1691 personnes qui composaient ce convoi.

Les deux pavés sont inaugurés le 6 septembre 2023.

Szyfra Berenkopf (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Sara Blonder (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Peisah BUHBINDER - Rue Van Dyck 31

Au n°31 rue Van Dijck à Schaerbeek habitait la famille Buhbinder composée des parents et d'une petite fille. Peisah, le père de famille, tailleur de profession, a été arrêté vers la fin de l'année 1942 parce qu'il était juif et a été déporté le 15 janvier 1943 vers Auschwitz, où il a été assassiné à une date inconnue. Le convoi dans lequel se trouvait Peisah était composé de 946 personnes dont 169 enfants de moins de 16 ans. Seules 4 personnes de ce convoi ont survécu. Son épouse et sa fille ayant réussi à se cacher, survivront à la guerre.

Le pavé en sa mémoire a été scellé devant son dernier domicile officiel à l'initiative de sa fille et de sa petite -fille.

Peisah Buhbinder (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

René COPINNE - Rue du Noyer 152

René Copinne, né le 14 janvier 1910 à Schaerbeek, réussi à rejoindre Londres afin de participer à des missions aéroportées. Il intègre ainsi le SOE (Special Operations Executive), un service secret britannique, et y reçoit une formation de parachutiste et de radiotélégraphiste. Le 28 février 1942, il est parachuté avec Valère Passelecq, dans la région de Douai. Les deux hommes traversent ensuite la frontière pour rejoindre clandestinement Bruxelles, et y organiser un système destiné à transmettre des renseignements radio vers les forces alliées.

Avant que la guerre éclate, René Copinne était le responsable de la cantine de l'Œuvre nationale des aveugles fondée par Charles Vanden Bosch (le Père Agnello). René Copinne sollicite dès lors son aide pour dissimuler son émetteur radio. Le Père Agnello lui propose de l’installer dans la bibliothèque de l’institution et de travailler sous couverture en tant que bibliothécaire-relieur. Le système fait passer des messages vers les Britanniques, notamment pour les informer sur l'opinion publique en Belgique et faire de la propagande en faveur des Alliés. Un des agents du réseau, Aarens, est arrêté par les Allemands qui saisissent également sa radio. Dès lors, ils interceptent un message qui comporte l’adresse de la cachette de René Copinne. Celui-ci, ainsi que Valère Passelecq, y sont arrêtés le 9 juillet 1942. Le lendemain, c’est au tour du Père Agnello. Copinne est incarcéré à la prison de Saint-Gilles, y est torturé, et est fusillé au Tir national le 18 janvier 1943. Valère Passelecq est décapité à Wolfenbüttel, le 7 juin 1944 et le Père Agnello meurt au camp de Dachau, le 9 mars 1945.

Les Allemands vont continuer à utiliser le poste radio pour transmettre de faux messages à Londres. Ceci désorganisera profondément le SOE et de nombreux agents, trompés par ce stratagème, sont tombés aux mains des Nazis.

René Copinne est enterré au cimetière de Schaerbeek à la pelouse d’honneur. Le pavé en sa mémoire a été scellé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Famille DE JONGH - Rue Emile Verhaeren 73

La famille De Jongh est une famille de résistants schaerbeekois qui, pendant l'Occupation, organise le sauvetage de pilotes anglais, de prisonniers évadés, de résistants recherchés, ainsi que de Juifs.

La fille Andrée, dite Dédée et née le 30 novembre 1916, est la cofondatrice du réseau « Comète », avec Arnold Deppé. Ensemble et avec l’aide des services secrets britanniques, ils guident des Alliés et résistants évadés vers l’Espagne. Elle est bientôt rejointe dans ses activités par son père, Frédéric De Jongh, qui est alors le directeur de l’école primaire n°4 à Schaerbeek (actuelle école n°8, rue Gaucheret/rue du Progrès). La mère d’Andrée, Alice (née Decarpenterie en 1891), ainsi que sa tante Ninie mais aussi sa sœur Suzanne (épouse Wittek, née en 1915) sont également actives dans le réseau. La maison où toute la famille demeure, au n°73 avenue Emile Verhaeren, sert parfois de lieu de réunion au réseau. La ligne « Comète » (d’abord surnommée « Ligne Dédée » ou « Dédée-Line ») est infiltrée par des agents doubles et des arrestations ont lieu. Dédée De Jongh est capturée le 15 janvier 1943, alors qu’elle tente de faire passer la frontière des Pyrénées à des aviateurs alliés. Questionnée à Fresnes par la Gestapo, elle avoue être l’instigatrice de la ligne « Comète », mais elle n’est (heureusement) pas crue. Elle est ensuite déportée vers l’Allemagne. Elle sera libérée du camp de Mauthausen par la Croix-Rouge le 22 avril 1945. Suzanne De Jongh a été arrêtée le 2 juillet 1942 et déportée aux camps de Ravensbrück puis de Mauthausen. Elle revient libre de ce dernier en compagnie de sa sœur. Alice De Jongh a été arrêtée le 23 février 1943 et incarcérée aux prisons de Saint-Gilles et de Forest. Elle est ensuite libérée le 8 novembre 1943. Frédéric De Jongh a eu lui moins de chance. Également dénoncé, il est arrêté le 7 juin 1943 par la Gestapo et fusillé au Mont-Valérien le 28 mars 1944.

Après la guerre, Andrée De Jongh fait des études d’infirmière dans le but d’aller soigner les lépreux en Afrique, d’abord au Congo (1954-1960), au Cameroun (1961-1966), en Ethiopie (1967-1978) et enfin au Sénégal (1980-1981). Elle a donc continué toute sa vie son œuvre humanitaire.

Les quatre stolpersteine ont été posés le 30 novembre 2023 devant la maison familiale, à la demande de la commune de Schaerbeek.

Andrée et Frédérci De Jongh (© Ligne Comete Line Rembrance)

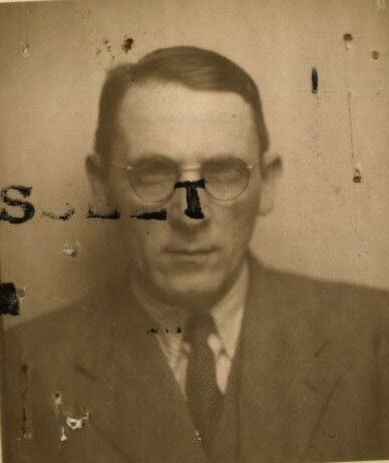

Marcel DENOOZ - Rue Paul Devigne 119

Marcel Denooz, né le 26 mars 1895 à Verviers, ancien combattant de la résistance durant la Première Guerre mondiale, a une formation de dessinateur technique en mécanique et électricité. Il tient un commerce d’appareils de radio avant d’entrer au service de l’Etat belge en avril 1939 en qualité de surveillant d’installations électriques. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il est mobilisé et se retrouve chauffeur dans l’armée belge avec laquelle il bat en retraite jusque dans le sud de la France. À son retour en Belgique, il obtient un poste de surveillant temporaire au ministère des Travaux Publics. Parallèlement il entre en résistance et fourni des renseignements aux Alliés. Il est arrêté le 11 août 1942 et envoyé au fort de Breendonk à Malines. Il est fusillé au Tir national de Schaerbeek le 12 octobre 1943. On retrouve son nom à l’Enclos des fusillés.

Un pavé de mémoire est apposé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Famille FLINKER - Avenue Colonel Picquard 1

Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas qui rendent les armes après 4 jours de combat. En 1942, face aux mesures d’oppression contre les Juifs exercées par l’Occupant, Lajzer Noach Flinker, un homme d’affaires d’origine polonaise, quitte alors les Pays-Bas avec sa femme et leurs sept enfants pour se rendre en Belgique, où il a moins à craindre de se faire dénoncer par des connaissances. Il réussit à obtenir des faux papiers et la famille peut dès lors jouir d’une certaine liberté, tout en vivant malgré tout dans l’angoisse permanente d’une arrestation.

À l’image de sa compatriote Anne Frank, alors qu’il est âgé de 16 ans, Moshe Flinker commence la rédaction d’un journal intime à partir du 24 novembre 1942 et ce jusqu’au 6 septembre 1943. Bien qu’il ne vive pas dans un environnement où l’on parle hébreu, c’est dans cette langue qu’il écrit principalement. Il rédige cependant aussi certains passages en néerlandais (sa langue maternelle), en français et même en arabe. Le journal de Moshe Flinker montre la grande érudition de ce jeune homme et la grande place que l’étude des textes religieux prend dans sa vie.

Contrairement à la famille Frank, les Flinker ne sont pas confinés dans une cachette, et, bien que vivants dans la clandestinité, ils ont conservé leur liberté de mouvement. Cependant, le 6 avril 1944, à la suite d’une dénonciation, Moshe Flinker, ses sœurs Esther Malka et Léa, ainsi que leur mère, sont arrêtés par la Gestapo à leur domicile de l’avenue Colonel Picquart. Les autres membres de la famille sont absents à ce moment-là, et le père réussi à mettre à l'abri ses autres enfants dans une cache où ils resteront jusqu'à la fin de la guerre. Lajzer Noah Flinker est arrêté deux semaines plus tard et envoyé le 21 avril 1944 à la Caserne Dossin de Malines où il retrouve les membres de sa famille arrivés le 6 avril 1944. Le 19 mai 1944, ils sont tous déportés vers Auschwitz. La mère de Moshe est immédiatement envoyée dans la chambre à gaz. Moshe et son père sont déplacés au camp de concentration d'Echterdingen où ils sont soumis au travail forcé. Le 22 janvier 1945, ils sont transférés à Bergen-Belsen où ils meurent probablement de l’épidémie de typhus qui y sévit. Les deux sœurs déportées de Moshe reviennent d'Auschwitz et les autres enfants de la famille Flinker survivent à la guerre.

Après la guerre, l’une des sœurs rescapées revient dans leur maison de Schaerbeek et y découvre les carnets de Moshe. Quelques années plus tard, les enfants Flinker décident de le rendre public et le remettent au Mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Ils sont publiés en hébreu en 1958 avant d’être traduit dans plusieurs langues. En français, le livre se nomme : Carnets de clandestinité, Moshe Flinker, Bruxelles 1942-1943.

Les cinq pavés à la mémoire des membres déportés de la famille Flinker ont été posés et inaugurés le 30 novembre 2023 à l'initiative de l'Administration communale.

Lajzer Noach Flinker (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Mindla Flinker-Rochanini (© Kazerne Dossin)

Esther Malka Flinker (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

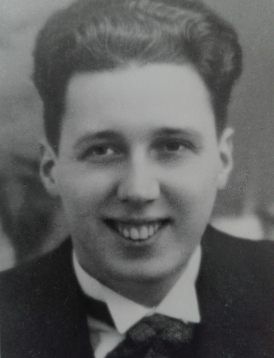

Moshe Flinker (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Léa Flinker (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Hirsch Joseph HIRSCHOWITZ Joseph - Rue Victor Hugo 17

Hirsch Joseph HIRSCHOWITZ est né à Riga en Lettonie le 6 avril 1893. Chiffonnier de profession, il est arrêté à son domicile de la rue Victor Hugo parce qu'il était juif le 11 octobre 1942. Il est d’abord enfermé à la Caserne Dossin de Malines, puis est déporté la nuit du 31 octobre 1942 vers Auschwitz, d’où il ne reviendra pas.

Le pavé en sa mémoire a été scellé le 30 octobre 2014 à la demande de sa famille.

Salomon KAROLINSKI et son épouse Elisabeth née ORCHER - Rue Vondel 40

Salomon Karolinski était gantier. Il est né en Pologne le 4 mars 1908. Il arrive en Belgique en 1929 avec ses parents, Nisen Karolinski et Tauba Hena Makofka, qui ont émigré avec leurs sept enfants, Salomon, Lejb, Jules, Lejzer, Abraham, Sara et Paul, tous nés à Varsovie. Cette famille de neuf personnes compte six déportés :

- Sara, 19 ans, est convoquée à la Caserne Dossin pour être déportée le 4 août 1942 à Auschwitz-Birkenau. Elle y meurt à une date inconnue.

- Jules, 28 ans, est déporté 19 avril 1943, et ne reviendra pas.

- Les parents, Nisen Karolinski et Tauba Hena Makofka, sont amenés à la Cazerne Dossin le 22 juin 1943 d’où ils sont déportés et ne reviendront pas.

- Abraham, 23 ans, entre au Sammellager le 14 avril 1944. Il est déporté le 19 mai 1944 avec son épouse Janine Efira, 23 ans également. Il est choisi pour le travail forcé et reste à Auschwitz jusqu’au 18 janvier 1945. Il est entraîné dans « la marche de la mort » jusqu’à Buchenwald. Il est ensuite envoyé à Dachau où il est libéré par les Américains le 29 avril 1945. Il revient à Bruxelles le 16 juin 1945 et retrouve son épouse, Janine Efira, qui a aussi survécu.

- Les autres enfants de Nisen Karolinski et Tauba Hena Makofka ont quant à eux échappé à la déportation, et ont donc survécu.

Salomon Karolinski avait 36 ans lorsqu’il est arrêté le 15 août 1942 à Bruxelles avec son épouse Elisabeth Orcher (née le 20 mars 1912). Ils sont amenés à la Caserne Dossin de Malines d’où ils sont déportés vers Auschwitz le 18 août 1942. Elisabeth est assassinée dès son arrivée à Auschwitz le 20 août 1942. Salomon est quant à lui retenu pour le travail forcé dans le camp, mais il décède après un peu plus d’un mois de détention, le 25 septembre 1942.

Les pavés de mémoire ont été installés le 13 mai 2009.

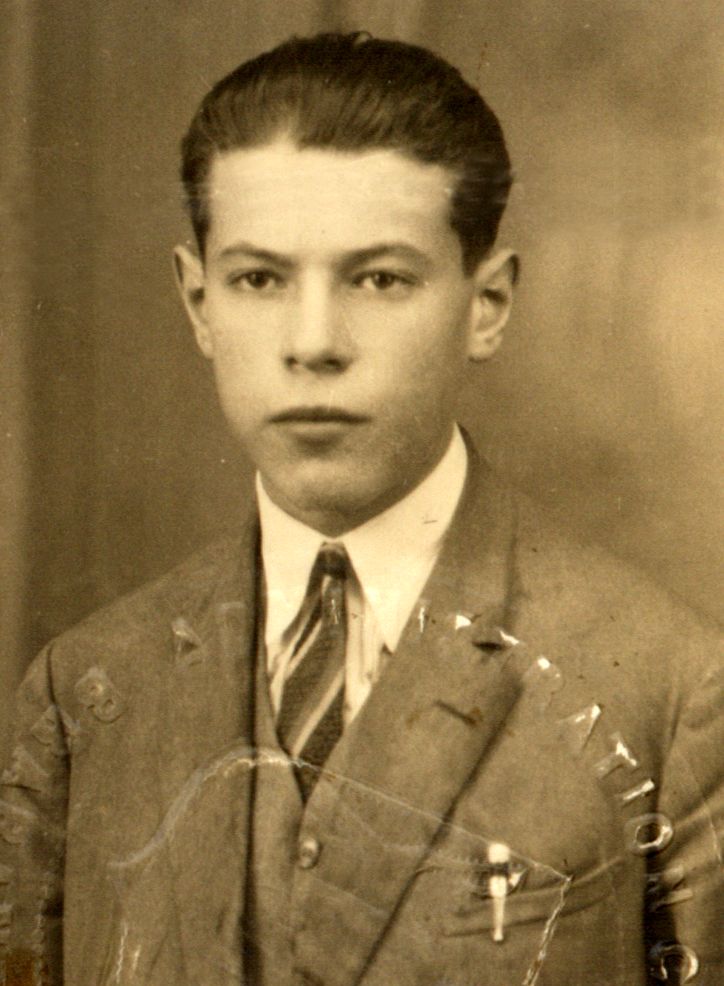

Salomon Karolinski (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Elisabeth Karolinski-Orcher (© Kazerne Dossin)

Gerszon Zelik KUROPATWA et son épouse Anna KUROPATWA, née WEINMANN - Rue Max Roos 48

Gerszon Kuropatwa est né à Varsovie le 1er août 1898 et exerçait le métier de linotypiste. Son épouse, Anna Weinmann, est née à Granges le 14 septembre 1907. Ils ont eu une fille, Edith, née en 1933. Anna est arrêtée le 8 août 1942 par la Gestapo, et son mari le 18 août, car ils participaient à la distribution de presse clandestine et de surcroît étaient juifs. Envoyés à la Caserne Dossin de Malines, ils sont ensuite déportés le 25 août 1942 à Auschwitz où ils sont tous les deux assassinés.

Avant son arrestation, le couple a réussi à mettre sa fille à l’abri en l’envoyant se cacher au sein d’une famille belge de boulangers à Marloie (Ardennes). Là, elle a une scolarité normale dans un établissement catholique. Après la guerre, elle est récupérée par sa grand-mère avec qui elle s’installe dans l’appartement de ses parents rue Max Roos n°48.

Gerszon Zelik Kuropatwa (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Armand LEFORT - Avenue Général Eisenhower 11

Armand Lefort est né le 9 mars 1895 à Mons. Lui et son épouse, Elisabeth Deligne née à Nivelles le 26 février 1896, ont eu 2 enfants : Christiane, née à Maisières le 14 janvier 1922 et Pierre, né à Mons le 8 septembre 1935. Lefort travaillait comme adjoint technique aux bâtiments militaires et était également membre d’un Service de Renseignement et d’Action. Il est arrêté à son domicile, avenue Général Eisenhower n°11, le 11 août 1942 et est envoyé à la prison de Saint-Gilles. Le 16 juillet 1943, Il est condamné à une peine de deux ans et six mois d’incarcération pour motif d’espionnage (notamment pour avoir fourni aux Alliés des plans des aérodromes de Nivelles et de Gossoncourt ainsi que de leurs installations électriques). Il est cependant fusillé, en tant qu’otage, au Tir national le 12 octobre 1943. On retrouve son nom à l'Enclos des fusillés.

Mikulas LOVENVIRTH - Rue Destouvelles 28

Mikulas Lovenvirth (Michaël ou Michel) est de nationalité hongroise mais est né en Tchécoslovaquie à Berechovo (ou Berckovo) le 9 avril 1922. Célibataire, il exerçait le métier de tailleur. Ses parents, Martin Lovenvirth, né le 1er janvier 1894 à Lozy et Frida Gutman, née le 1er septembre 1889 à Berchova, habitaient au 116 rue des Palais à Schaerbeek.

Membre du réseau du Front de l’Indépendance, il a notamment offert un abri à des réfractaires. Il fournit aussi des armes, transmet des courriers aux membres du réseau et participe à la distribution de l’organe clandestin Szabadzag (« liberté » en hongrois). Il est aussi commandant de compagnie à l’Armée Belge des Partisans, une sous-structure du Front de l’Indépendance. Il est arrêté par la Gestapo le 9 février 1943 à Zaventem lors d’une tentative de sabotage qu’il commandait contre un train de permissionnaires allemands. Il est incarcéré à la prison de Saint-Gilles puis envoyé au fort de Breendonk. Il est fusillé en tant qu'otage le 15 mars 1943.

Le pavé en sa mémoire a été posé devant son dernier domicile officiel en novembre 2019.

Georges MARECHAL - Avenue Voltaire 162

Georges Maréchal, né le 11 décembre 1892, est marié à une Anglaise, Elsie Mary (née en 1892) avec qui il a une fille, Elsie (née en 1924). Avant la guerre, il a été adjoint du chancelier du Haut-Commissariat de Belgique à Coblence (Allemagne). Revenu en Belgique, il travaille comme contrôleur au ministère des Affaires économiques. Pendant la guerre, il rejoint le réseau Comète, cofondé par la jeune schaerbeekoise Andrée De Jongh (cf. ci-dessus), et il s’occupe essentiellement d’héberger chez lui des aviateurs alliés en attendant que le réseau les accompagne en zone libre. Sa femme et sa fille le suivent dans ses activités. Malheureusement, le réseau est infiltré par des espions à la solde des Allemands. Deux faux aviateurs tendent un piège aux Maréchal. Ils sont tous les trois arrêtés le 18 novembre 1942 à leur domicile de l’avenue Voltaire n°162. Elsie et sa mère sont déportées dans les camps de concentration en Allemagne d’où heureusement elles reviendront toutes les deux. Georges Maréchal est incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Condamné à mort, il est exécuté au Tir national le 20 octobre 1943. On trouve son nom à l'Enclos des fusillés.

Le pavé de mémoire est installé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Chana MINC - Avenue du Diamant 99

Chana Minc est née en Pologne le 20 avril 1908 et est institutrice maternelle. Lors de l'arrivée des Allemands en Belgique mai 1940, elle s'enfuit vers la France. Elle est arrêtée le 24 mai 1942 et détenue dans les camps français pendant près de 4 mois. Elle est ensuite déportée à partir de Drancy le 18 septembre 1942 vers Auschwitz, où elle est assassinée le 20 septembre 1942.

Le pavé en sa mémoire a été scellé le 20 juillet 2011 devant son dernier domicile officiel à Schaerbeek.

Chana Minc (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Jean MOETWIL - Rue du Tilleul 76

Jean Moetwil est né à Schaerbeek le 19 mai 1910 et fait une carrière comme ouvrier imprimeur. Pendant la guerre, il rejoint le Front de l’Indépendance ainsi que sa sous-structure, l’Armée Belge des Partisans. Il est arrêté le 8 juillet 1943 par les Nazis. Il est d’abord incarcéré à la prison de Saint-Gilles puis envoyé au fort de Breendonk. En février 1944, il est fusillé au Tir national avec 19 autres otages en représailles à un attentat par explosifs commis à l’encontre du domicile du chef de la Gestapo Elhers et pour des attaques menées contre le commissariat de la police centrale de Bruxelles et contre le Corps de garde du SS Jungclaus.

Le pavé en sa mémoire a été posé le 21 novembre 2018 devant son dernier domicile.

David MOYANO TEJERINA - Rue Thomas Vinçotte 36

David Moyano est né en 1922 à Ujo en Espagne. Son père travail au chemin de fer non loin de là. La famille déménage ensuite à Valladolid. Lorsque la guerre civile éclate, il s’engage dans l’armée, alors qu’il n’est âgé que de 15 ans et il intègre notamment la batterie anti-aérienne 118 du Campo de la Bota. Il fuit ensuite le régime franquiste et s’installe en France où il est rapidement arrêté et interné au camp d’Argelès-sur-mer. Il est libéré au bout de quatre mois et s’engage alors dans la 4e compagnie des travailleurs espagnols dans l’armée française, chargés de construire des fortifications destinées à empêcher l’invasion allemande. En juin 1940, il est fait prisonnier par les Nazis et est envoyé d’abord au camp de Fallingbostel puis au camp de Mauthausen le 27 janvier 1941. Là il reçoit le n°6060 et un triangle bleu, symbole d’apatride, avec un S pour « Spanier » (Espagnol). Il est d’abord affecté au travail éreintant dans la carrière du camp. Mais en 1944, il obtient de travailler dans une carrière plus petite où les conditions de vie sont plus supportables et où il peut jouir d’une semi-liberté. Le 5 mai 1945, Moyano est libéré du camp mais ne peut retourner en Espagne où il risquerait d’être condamné par le régime de Franco. Après un bref passage en France, il s’installe en Belgique où il trouve du travail comme électricien dans les mines de charbon. Il décède le 5 février 2011 à son domicile du n°36 rue Thomas Vinçotte. C’est là qu’un pavé de mémoire a été posé en sa mémoire le 13 septembre 2023.

Famille NAGIEL-AMTMANN - Rue Gallait 76

Elja Noech Nagiel est né en 1900 en Pologne et émigre en Belgique en 1931. Il épouse Margula Amtmann, une Polonaise née en 1913 et arrivée en Belgique en 1928. Ensemble ils ont deux fils : Joseph, né à Anvers le 23 avril 1940 et Félix né à Etterbeek le 10 septembre 1941. À Schaerbeek, ils s’établissent rue Vanderlinden mais ils sont bientôt obligés de trouver un logement clandestin non loin : le n°76 rue Gallait. Ils sont dénoncés par des militants antijuifs et sont arrêtés et emmenés à la Caserne Dossin le 13 octobre 1942. Quelques jours plus tard, le 24 octobre, ils sont déportés à Auschwitz-Birkenau. À leur arrivée, la mère et ses deux jeunes enfants sont directement envoyés à la chambre à gaz. Elja Noach est sélectionné pour le travail au sein du camp puis il est envoyé au Kommando de Jawisowitz. Fin 1944, lors de l’évacuation des prisonniers d’Auschwitz, il est dirigé sur Sachsenhausen-Oranienburg (Allemagne) d’où il est libéré en mai 1945 et il rentre en Belgique.

Le 30 novembre 2023, quatre pavés en leur mémoire sont posés devant leur dernier domicile avant leur déportation.

Elja Noech Nagiel (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Margula Amtmann-Nagiel (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Joseph Nagiel (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Félix Nagiel (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

Georges NOEL - Rue Joseph Coosemans 46

Georges Noël est né à Gilly dans la région de Charleroi le 2 juillet 1898. Mécanicien de profession, il entre en résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrêté le 6 février 1943 à Valenciennes (France). Il est ensuite transféré à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles et est condamné à mort par un tribunal allemand pour espionnage et aide à l’ennemi. Il est fusillé au Tir national le 20 octobre 1943. On trouve son nom à l'Enclos des fusillés.

Un pavé de mémoire est apposé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Maurice Marcel ORCHER - Rue Verhas 3

Au n°3 rue Verhas habitait Maurice Marcel Orcher, né le 3 septembre 1919 à Anderlecht. Il travaille dans des fabriques de meubles jusqu’à son service militaire en 1939. Après sa démobilisation, il devient représentant de commerce. À l’automne 1940, il rejoint un groupement de jeunes communistes, collabore avec la Jeune Garde Socialiste (J.G.S.) et participe à la rédaction du journal Jeunesse Nouvelle. Il est arrêté par les Nazis le 8 juillet 1943, incarcéré à la prison de Saint-Gilles puis envoyé au camp d’Eterwegen, dans la baraque n°6 où exerçait la loge maçonnique « Liberté Chérie » co-fondée par le prisonnier Franz Rochat (voir ci-dessous). Il est jugé le 19 août 1944 à Donauworth avec cinq membres du comité national du Rassemblement National de la Jeunesse (R.N.J.). Il est exécuté le 27 octobre 1944 à la prison de Stadelheim à Munich. Son corps est rapatrié à Schaerbeek en juillet 1951 et aura les honneurs d’une cérémonie patriotique

- Lisez plus d'informations sur le blog Maurice Orcher Resistant et Martyr (1919 - 1944)

Maurice Orcher

ROCHAT Franz - Avenue Clays 23

Au n°23 Avenue Clays, habitait Franz Rochat, né à Saint-Gilles le 10 mars 1908. Docteur en science, il est aussi professeur d’université et directeur d'un important laboratoire pharmaceutique. En 1941, il entre en rapport avec le Mouvement National Belge (MNB) et travaille clandestinement pour le journal de la résistance La Voix des Belges. A partir d’août 1941, il est un résistant pour le SRA, c'est-à-dire Service de Renseignement et d’Action. Soupçonné d’espionnage et d’aide à l’ennemi, il est arrêté à son domicile le 28 février 1942 par la Gestapo et est incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Il n’est pas traduit faute de preuve, devant un conseil de guerre, mais est placé sous le régime « Nebel und Nacht » (« brouillard et nuit ») qui désignait les ennemis de l’Allemagne nazie. De là, il est déporté vers le camp de Bochum puis à celui d’Esterwegen. Là, il est envoyé dans la baraque n°6 où avec six autres francs-maçons belges déportés il crée la loge « Liberté Chérie ». Il s’agit de la seule loge connue pour avoir fonctionné à l’intérieur d’un camp nazi. Il est ensuite transféré au camp de concentration d’Untermansfeld en avril 1944, où il meurt le 6 janvier 1945, des suites de la tuberculose. Son corps est rapatrié à Schaerbeek en janvier 1951 et aura les honneurs d’une cérémonie patriotique.

Franz Rochat (Bel Memorial)

ROTER-TENENBAUM Haja – rue de la Chaumière 47

Au n°41 rue de la Chaumière habitait Haja Tenenbaum, épouse de Peysach Roter. Née à Wolbrow (Pologne) le 9 mai 1906, Haja était couturière. Elle est arrêtée le 6 février 1943 parce que juive, et est déportée le 19 avril 1943 depuis la Caserne Dossin de Malines vers Auschwitz, où elle est assassinée.

Le pavé de mémoire a été installé le 20 juillet 2011 à la demande d’un membre de sa famille, Rosa Roter-Kotek.

Haja Roter-Tenenbaum (Dossiers individuels de la Police des étrangers © Archives Générales du Royaume)

THYRIN Louis – Rue du Noyer 328

Louis Thyrin est né en 1918. Avec sa famille, ils sont membres du réseau « Comète » et aident à l’évasion d’aviateurs alliés. Louis est arrêté le 23 mai 1944. Il est envoyé au camp de Dora, de Ellrich et enfin de Buchenwald. Il meurt durant la marche de la mort le 14 avril 1945.

Le pavé de mémoire est posé à la demande de sa sœur, Claire Keen-Thiryn.

ROZENBLUM Natan - Rue Guido Gezelle 68

Natan (Naftali) Rozenblum est né à Varsovie (Pologne) le 15 juillet 1900. À l’âge de 14 ans, il devient apprenti tailleur. Par ailleurs, dès 1918, il est membre du Parti communiste et du syndicat des tailleurs. En 1923 (ou 1925), il s’installe à Vilno pour travailler pour le Parti communiste. Ses activités politiques font que six mois après son arrivée, il est emprisonné à Brest-Litovsk où il a est détenu pendant plusieurs années. En 1929, de nouveau recherché par la police, Natan décide de quitter son pays natal. Sa fiancée, Curtla Suknik (née à Varsovie le 27 juillet 1902) a déjà quitté la Pologne pour la Belgique en 1929 pour y rejoindre son frère Szyja Suknik. Natan Rozenblum arrive officiellement à Bruxelles le 15 avril 1930. Les amoureux se marient à Bruxelles le 31 janvier 1931 et s’installent rue du Télégraphe n°16. Curtla, couturière de profession, y aménage son atelier. C’est là que naît leur fils, Charles, le 26 juillet 1931. Quelques semaines plus tard, la famille emménage au n°4 de la rue des Camions à Schaerbeek. Natan reste actif dans les cercles communistes juifs de la capitale belge et fréquente également les vétérans de la guerre civile espagnole. Il est membre du Parti communiste à Bruxelles ainsi que du Secours Rouge.

Lorsque l’Allemagne nazie envahit la Belgique, les Rozenblum habitent alors rue Gaucheret n°73. En tant que citoyen polonais, Natan est enrôlé dans l’armée polonaise et se retrouve blessé dans un hôpital à Bressuire (France). À son retour à Bruxelles, Natan devient membre de l’Association des Juifs de Belgique et rejoint la résistance. Dès 1941, il est actif auprès des Milices Patriotiques et est notamment chargé de recruter de nouveaux membres, de perpétrer des attentats et d’aider à cacher des hommes et femmes recherchés. À l’automne 1942, il travaille également pour le Comité de Défense Juif et distribue de la presse clandestine. Le couple Rozenblum se cache eux-mêmes dans un appartement mis à disposition par un camarade résistant communiste, Michel Moerenhout. Natan est arrêté au début d’avril 1944 et envoyé à la Caserne Dossin à Malines. De là, il est déporté à Auschwitz le 4 avril 1944. Il est choisi pour le travail forcé dans le camp. Lors de l’évacuation du camp, il participe à la marche de la mort mais il meurt finalement au camp de Buchenwald le 13 mars 1945.

Son beau-frère, Szyja, a quant a lui été arrêté pour non-port de l’étoile jaune et envoyé à Auschwitz. Il sera libéré par les Américains le 7 juin 1945. Grâce au Comité de Défense Juif, Curtla et Charles Rozenblum ont réussi à échapper aux arrestations en se cachant à plusieurs endroits, notamment à l’hôpital des Sœurs Servites de Marie à Jolimont. À la Libération, ils reviennent s’installer à Bruxelles. Charles fait des études de chimie à Binche et travaille d’abord dans l’industrie pharmaceutique puis comme enseignant jusqu’à son décès accidentel en 1981. Curtla Rozenblum est quant à elle décédée en février 1982. En 2010, Mère Ursule de Jolimont (de son nom officiel Marie-Théophile Elise Arnauts), qui avait aidé la mère et le fils, est reconnue Juste parmi les Nations.

Le pavé à la mémoire de Natan Rozenblum a été scellé devant son dernier domicile à la demande de sa famille.

Jean VAN CAMPENHOUT - Avenue de la Reine 3

Né le 27 mai 1896 à Schaerbeek, Jean Van Campenhout, est arrêté le 27 octobre 1942. Il est condamné à mort le 21 avril 1943 pour avoir tenter d’aider deux résistants recherchés : Armand Bogaerts et Gustav Boeckmans. Il est exécuté au Tir national le 12 mai 1943. On trouve son nom à l'Enclos des fusillés.

Le pavé en sa mémoire est scellé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Léon VREURICK - Rue Auguste Lambiotte 71

Léon Vreurick est né le 29 décembre 1900. Marié et père de trois enfants, il a exercé la profession de comptable dans des établissements bancaires et notamment au Congo belge. En Belgique, il tient une librairie. À partir de septembre 1940, il distribue des exemplaires de la presse clandestine dont La Libre Belgique. Il rejoint aussi le réseau de résistance « Portemine » ainsi que le groupe « Zéro » et le groupe « Tulipe ». Soupçonné d’espionnage et d’aide aux Alliés, il est arrêté le 11 août 1942 et incarcéré à la prison de Saint-Gilles. Il est fusillé le 12 octobre 1943 au Tir National. On trouve son nom à l'Enclos des fusillés.

Le pavé de mémoire est scellé devant son dernier domicile le 21 novembre 2018.

Pour en savoir plus :

- Musée Kazerne Dossin

- Pavés de mémoire (Fondation Auschwitz)

- Stolpersteine Guide

- Yadvashem

- War Dead Register

- Bel Memorial