Une archive à la loupe

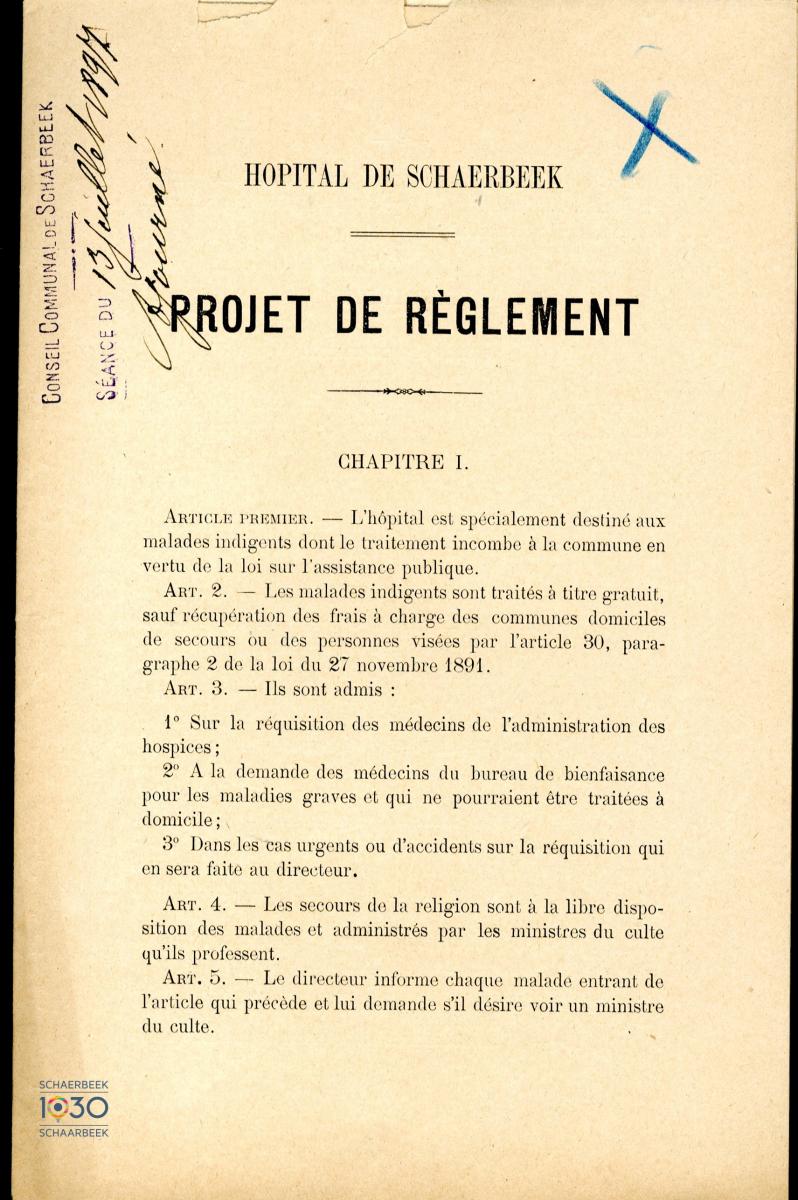

À la fin du XIXe siècle, les maladies infectieuses saisonnières aux conséquences graves se font de plus en plus nombreuses. Le Conseil communal décide donc de créer un hôpital afin de pouvoir traiter dans de bonnes conditions sa population.

Un lazaret devenu trop petit

Depuis 1884, la commune de Schaerbeek disposait d’un lazaret composé de baraquements en bois situé sur l’avenue Princesse Elisabeth, puis rue Royale-Sainte-Marie. En 1891, le conseil communal fait le constat que ce lazaret-hôpital n’est plus en mesure d’accueillir tous les patients qui se présentent. Certains doivent être renvoyés vers les hôpitaux de la Ville de Bruxelles et d’autres, qui ne sont pas complètement guéris, sont renvoyés chez eux (parfois dans des habitations insalubres) pour céder leur place à d’autres personnes. Face à cette situation intenable, Schaerbeek décide de construire un grand hôpital civil afin de subvenir aux besoins d’une population toujours croissante (notamment la classe défavorisée grossie par l’immigration résultant de la démolition de certains quartiers dans le cœur de la ville de Bruxelles).

Le choix d’un emplacement

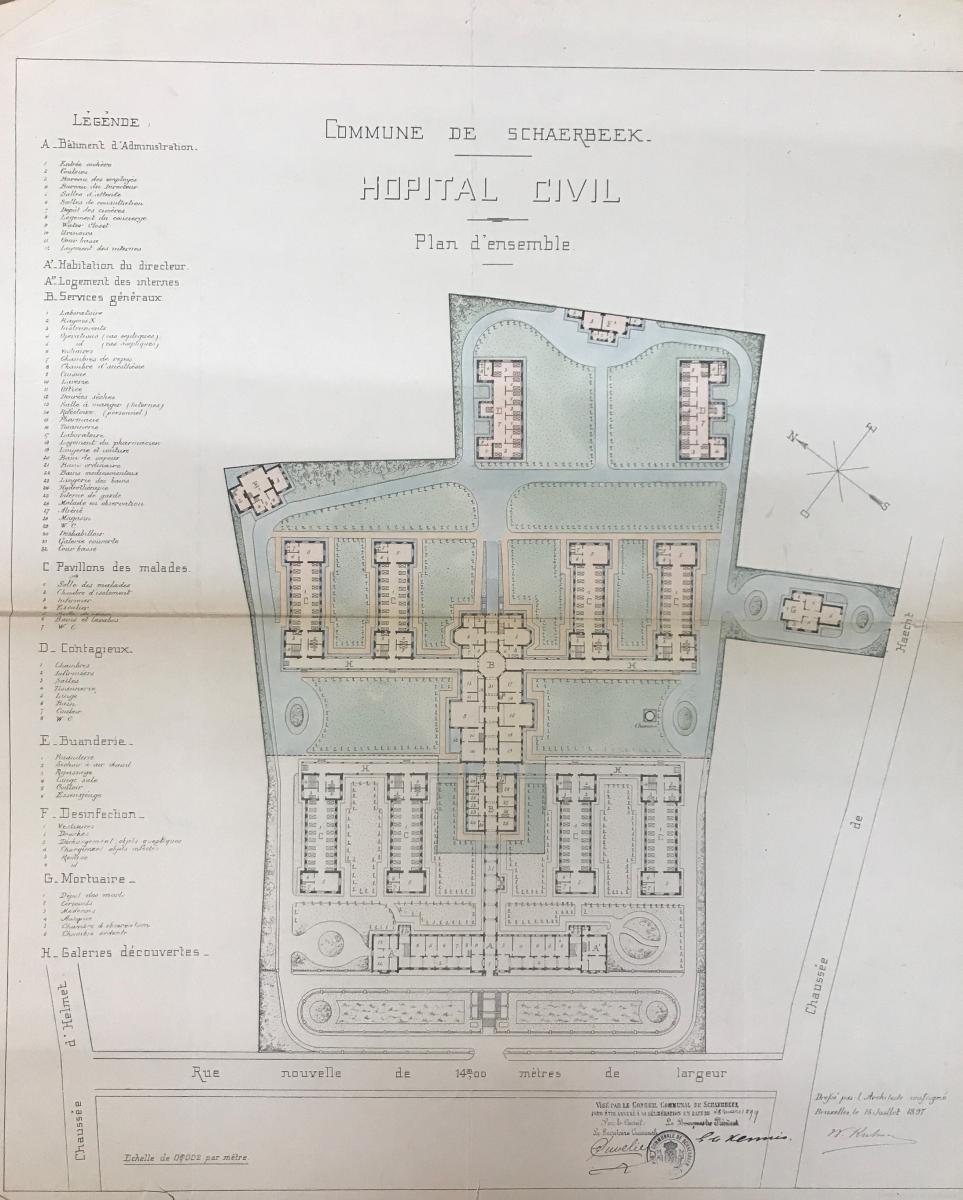

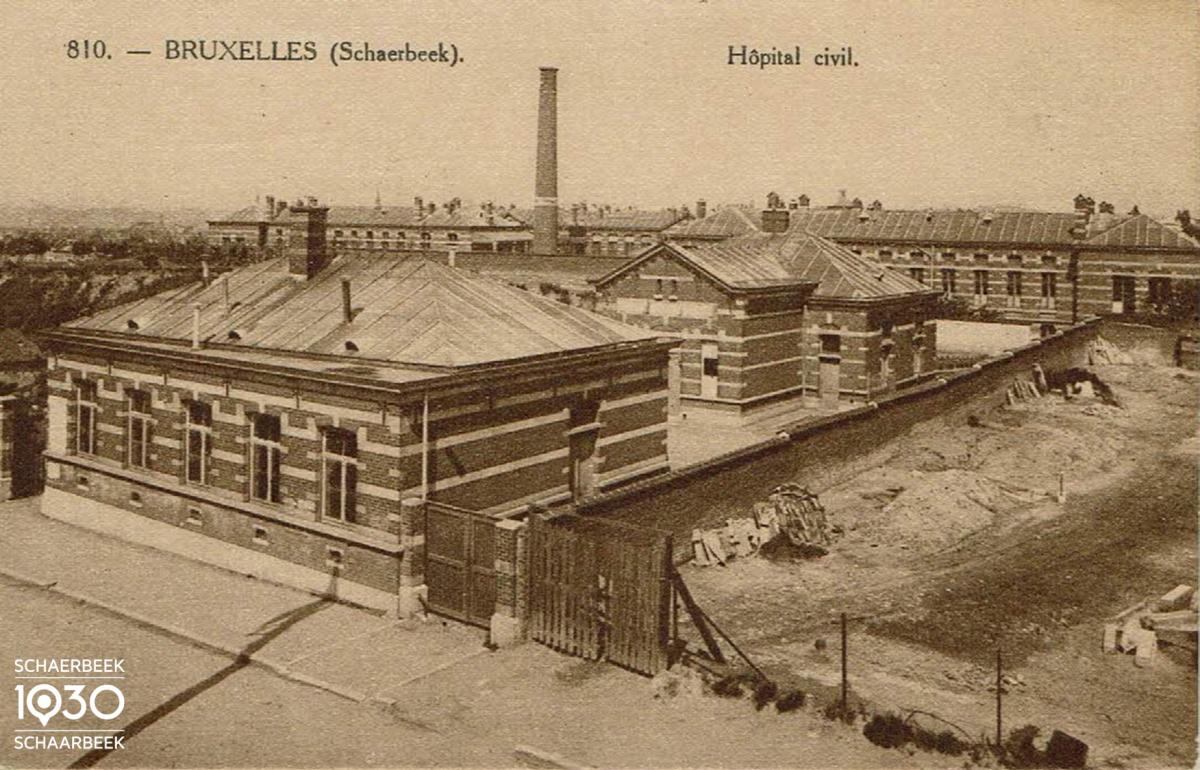

Après quelques tergiversations, le choix du terrain pour bâtir le nouvel hôpital se porte sur un espace de 3 hectares et 4 ares situé entre les chaussées de Helmet et de Haecht. L’étude du projet de construction est confié à l’architecte communal Hippolyte Jaumot. Il sera donc élevé « dans les meilleures conditions hygiéniques, un hôpital pour 220 malades avec toutes les dépendances nécessaires à un établissement de ce genre » (Conseil communal du 26 juillet 1892). La réalisation d’une série d’expropriations est alors nécessaire pour libérer le terrain et en rendre la commune entièrement propriétaire.

Un concept révolutionnaire

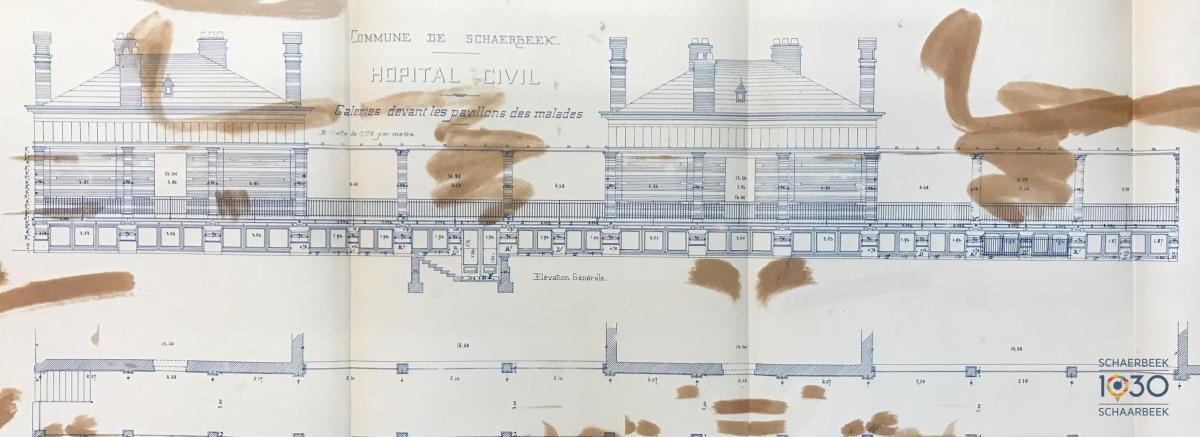

L’avant-projet est soumis ensuite à l’examen du Comité local de salubrité publique. Selon les recommandations du Comité, et donc bien avant l’édification de l’hôpital Brugmann par Victor Horta à partir de 1911, le projet de Schaerbeek comprend déjà des pavillons de plain-pied répartis sur un grand espace arboré, afin d’éviter les contagions croisées. Les bâtiments ne pourront accueillir que 20 malades maximum. Les pavillons qui composeront chaque quartier spécifique, seront reliés entre eux par des galeries couvertes mais très aérées. L’approvisionnement en eau de bonne qualité devra également se faire dans de bonnes conditions.

Concours

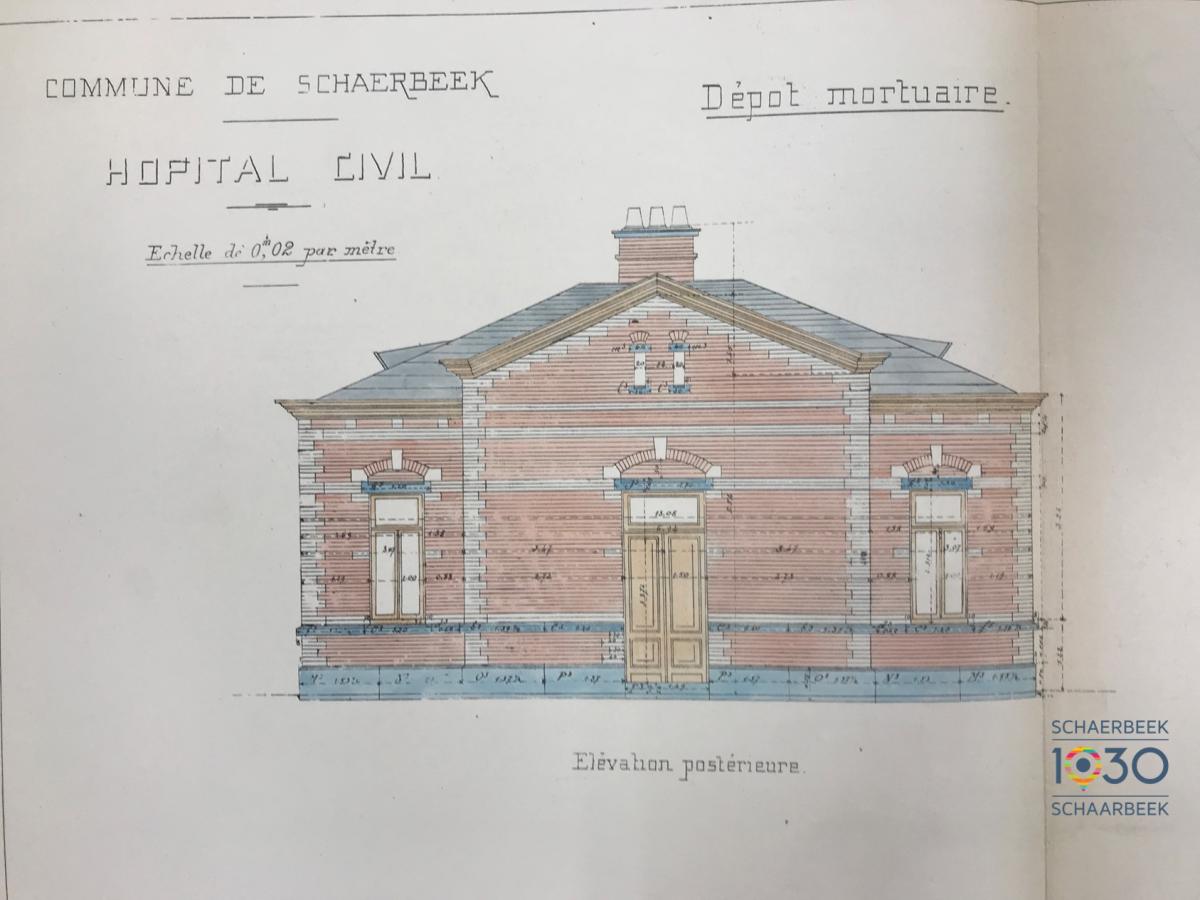

Le programme du concours pour la construction de l’hôpital est fixé en 1894. Aussi bien des architectes belges qu’étrangers sont invités à déposer un projet. Il est prévu que le complexe comprenne : un grand bâtiment d’administration à un étage où l’on trouvera, entre autres, quatre salles de consultation, mais aussi une pharmacie et un laboratoire. Le reste du site comprend le quartier des malades (4 pavillons pour hommes et 4 pour femmes), le quartier des contagieux (2 pavillons complètement isolés du reste de l’hôpital), le quartier des opérations, la buanderie et le dépôt mortuaire. Trois projet sont déposés, mais, considérés comme inadaptés, l’administration décide d’annuler le concours.

Une longue attente…

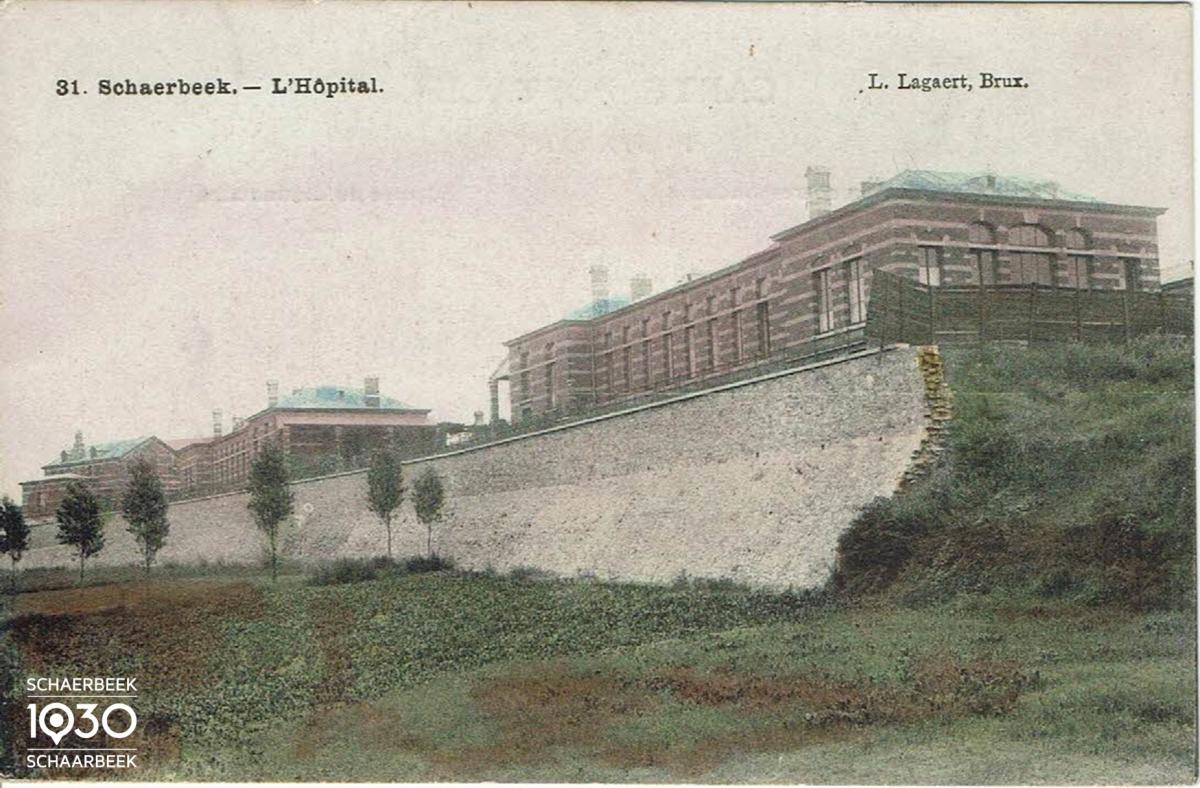

Après entente avec la Commission des hospices civils qui finance une partie de la construction (grâce à des legs notamment), le projet est confié à l’architecte Willem Kuhnen (1834-1907). Ce dernier remodèle le programme du concours, en y ajoutant notamment un bâtiment de désinfection et en agrandissant le bâtiment central qui dessert les différents pavillons. Lors de la séance du Conseil communal du 13 février 1900, le bourgmestre Guillaume Kennis ne cache pas son enthousiasme : « Si nous arrivons à construire l’hôpital dans les conditions qui vous sont proposées, nous aurons ici un hôpital tel qu’il n’en existe nulle part ailleurs dans le pays. L’hôpital sera situé à front d’un boulevard splendide [le boulevard Lambermont], et à une altitude supérieure au niveau de toutes les maisons environnantes, comme cela se présente pour l’hôpital de Simcid à Constantine. Cette situation dominant sur toutes les constructions environnantes présente non seulement un avantage au point de vue de l’hygiène et de l’esthétique, mais aussi au point de vue financier [c-à-d attirer les généreux donateurs] ». Cependant, pour des raisons économiques, la construction de l’hôpital se fait en plusieurs parties. Les premiers pavillons sont ouverts en 1905.

Le bâtiment d’entrée qui devait accueillir l’administration de l’hôpital n’est finalement construit qu’à la fin des années 20 et s’éloigne du grand projet de départ. Là où à l’origine il devait faire 50 mètres de long avec un corps central flanqué de deux ailes, il est finalement réduit à sa plus simple expression. L’hôpital est entièrement parachevé en 1929.

Hôpital Paul Brien

En 1971, la Commission d’Assistance publique (ancêtre du CPAS) qui avait la gestion de l’hôpital depuis 1954 par bail emphytéotique, présente au Collège communal un avant-projet pour la construction d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir 450 lits. L’étude a été confiée au bureau Artec et à l’architecte Henri Montois (1920-2009). Le projet définitif est approuvé en 1974. En attendant la construction, les anciens pavillons sont encore utilisés, avant d’être progressivement démolis. En octobre 1976, le site est rebaptisé Centre Hospitalier Paul Brien, en l’honneur du professeur de l’ULB, célèbre pour ses recherches en biologie. Le nouveau bâtiment est inauguré en 1992 et est dénommé New Paul Brien pour l’occasion. En 1999, le centre hospitalier fusionne avec le CHU Brugmann qui en a désormais la gestion.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contacter le service des Archives communales : (info@1030.be)

© Tous droits réservés