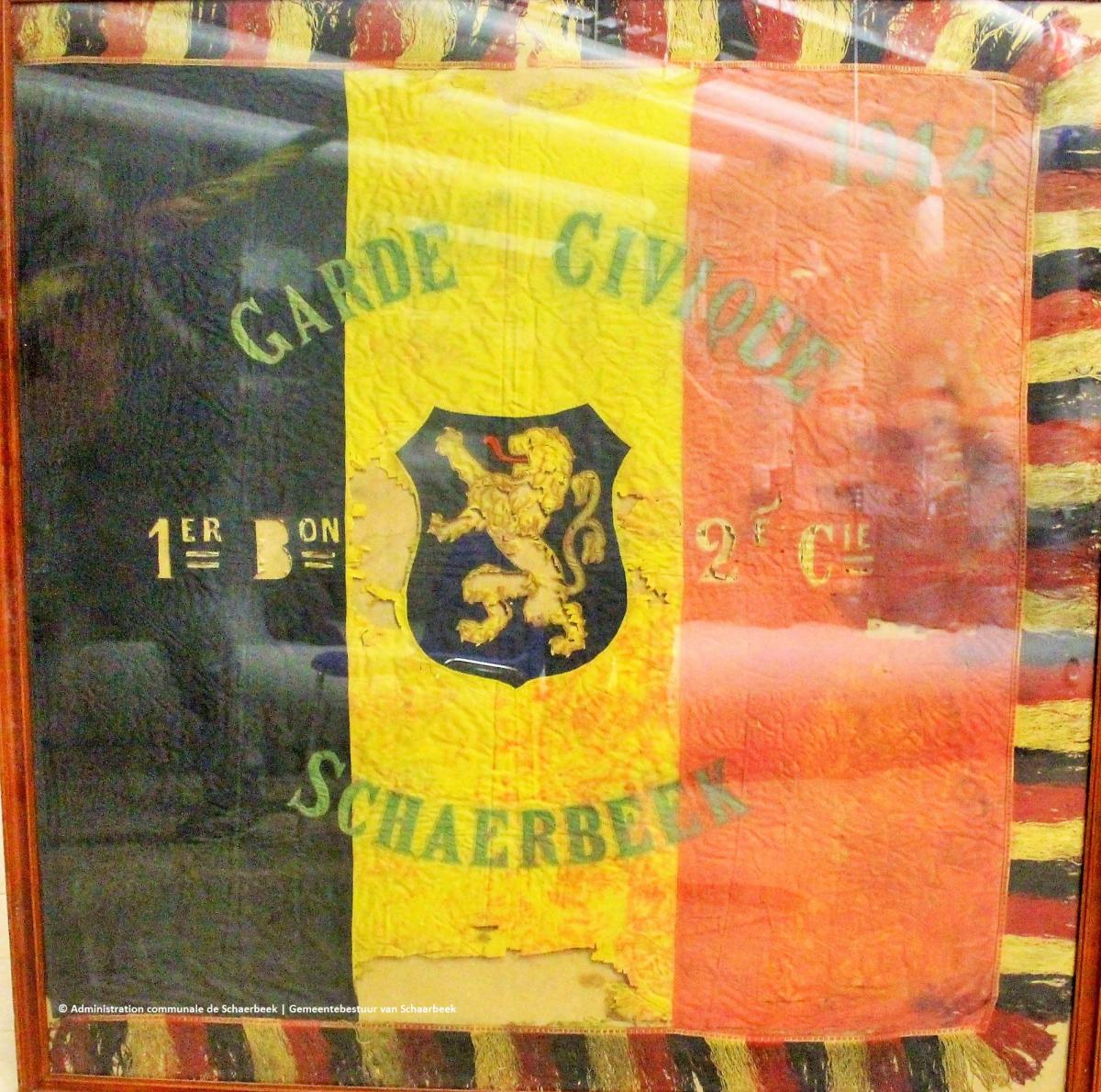

Une archive à la loupe

En 1848, une garde civique est constituée à Schaerbeek. Elle a notamment prouvé sa valeur et sa vaillance au déclenchement de la Première guerre mondiale.

Qu’est-ce que la garde civique ?

La garde civique est une milice créée en octobre 1830 dans la jeune Belgique indépendante. Elle a été fondée par l’unification des « gardes bourgeoises » qui s’étaient constituées le 26 août 1830 au lendemain des émeutes survenues après la représentation de l’opéra La Muette de Portici au théâtre royal de la Monnaie.

Chaque commune ou ville importantes se dote alors d’une garde civique composée de citoyens fortunés, âgés de 21 à 50 ans, le plus souvent des hommes célibataires ou veufs. Elle a pour mission de « maintenir l’obéissance aux lois, conserver ou rétablir l’ordre et la paix publique, seconder l’armée nationale dans ses opérations intérieures, assurer l’Indépendance de la Belgique et l’intégrité de son territoire » (loi du 26 octobre 1830).

Uniforme et formation

L’uniforme de la garde civique a changé plusieurs fois au cours du XIXe siècle. On reconnaît cependant les officiers à leur haut chapeau à plumet ou bien à leur bicorne à cocarde noir-jaune-rouge. Les membres de la garde civique n’ont jamais été bien formés au combat et ils ne s’entraînent au tir que les dimanches. Durant les longues décennies de stabilité du pays, ils ont surtout été chargés d’encadrer des manifestations ou des mouvements de grèves.

La garde civique de Schaerbeek en 1914

Lors du déclenchement des hostilités de 1914, Schaerbeek compte 1.500 hommes dans sa garde civique. Elle est alors intégrée à un « groupe » composé également des régiments de Saint-Josse, de Laeken et de Jette. L’ensemble des effectifs, soit 2.500 hommes, est placé sous le commandement d’Odilon Wouters.

La défense de Bruxelles

Le 19 août 1914, les Allemands sont à Louvain et se préparent à marcher sur Bruxelles. Des bataillons de la garde civique dressent alors des barricades sur plusieurs voiries, notamment sur la chaussée d’Haecht, aux environs de la gare de Schaerbeek, sur le boulevard Lambermont ou encore sur la chaussée de Louvain. Les barricades sont assez dérisoires, composées de sacs de terre et de tout objet que l’on a pu trouver. Face à l’avancée des Allemands et la perspective d’un massacre, le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe Max, ordonne aux compagnies de la garde civique de déposer immédiatement les armes et de laisser passer l’ennemi jusqu’au lieu de rendez-vous fixé par les autorités bruxelloises aux forces militaires allemandes. La suite est connue, après la rencontre de Max avec les Allemands devant la caserne des Carabiniers, place Dailly, Bruxelles sera occupée pendant quatre longues années.

Propagande

Cet épisode, a malheureusement servi la propagande de guerre allemande puisqu’un journal, tel le Volkszeitung de Cologne, n’a pas hésité à écrire dans ses colonnes que l’armée allemande a dû faire face à une longue résistance de l’armée et de la population belges pour prendre Bruxelles. Ceci a alimenté notamment la légende des « francs-tireurs » qui a contribué à tant d’exactions de la part de l’occupant dans les années qu’a duré le conflit.

Héroïsme

Après ce premier acte manqué, les hommes de la garde civique de Schaerbeek vont tout de même pouvoir montrer toute leur bravoure. Tout de suite après l’entrée des Allemands à Bruxelles, la garde civique de Schaerbeek est envoyée pour soutenir la défense du pont de Schoonaarde sur l’Escaut. En septembre, de violents combats ont lieu et les pertes au sein de la garde sont nombreuses, mais les bataillons tiennent bon. C’est par ce pont que l’armée belge fait son retrait depuis Anvers. Le pont finit par tomber le 7 octobre à la suite du retrait progressif des troupes et de la garde vers Bruges et Ostende. Les 13 octobre, toutes les gardes civiques sont démobilisées.

La garde civique en Belgique est complètement supprimée en 1920.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contacter le service des Archives communales : (archives@schaerbeek.irisnet.be)

© Tous droits réservés